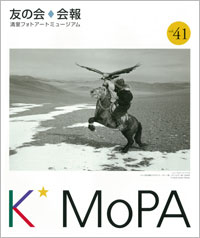

会報41号<特集> 田口ランディ「ナバホの思い出-グレイト・スピリット展によせて」

企画展「グレイト・スピリット-カーティス、サルダール=アフカミ、八木清の写真」に際して、作家の田口ランディ 氏に執筆いただきました。田口氏がアシリ・レラというアイヌの女性と行ったナバホ旅行が紹介されています。

企画展「グレイト・スピリット-カーティス、サルダール=アフカミ、八木清の写真」に際して、作家の田口ランディ 氏に執筆いただきました。田口氏がアシリ・レラというアイヌの女性と行ったナバホ旅行が紹介されています。

「ナバホに行ったのは二〇〇六年の夏だった。妙な旅だった。道中はずっとツインのモーテルに4人で泊まった。つまり、一つのベッドに二人で寝るのである。しかも、私とベッドをシェアすることになったのは、アパッチ族のシャーマンと名乗る女性だった。彼女はシルバースターという名前で、年齢はたぶん五十代のの半ばから後半、腰まである見事な銀髪、肌の色は真っ白だった。この人、白人ではないのか?と思った。朝と夜にはシーツを頭からすっぽりとかぶってお祈りをする。彼女が何者なのか私には全くわからなかった。」(冒頭より)

会報40号<特集> 伊藤俊治「2010年度YP永久コレクション作品を見て-南からのイメージ」

写真史、美術評論、メディア論を専門とする美術史家で東京芸術大学教授の伊藤俊治氏に2010年度のYP永久コレクション作品について執筆いただきました。伊藤氏は特にバングラディシュなど南の途上国の写真家たちについて触れています。

写真史、美術評論、メディア論を専門とする美術史家で東京芸術大学教授の伊藤俊治氏に2010年度のYP永久コレクション作品について執筆いただきました。伊藤氏は特にバングラディシュなど南の途上国の写真家たちについて触れています。

「南北間の情報の流れは欧米メディアとその支配体制のもとにコントロールされ、体系化され、固定されたままだと言っていいだろう。従来からの偏った世界の見方や認識はなかなか簡単には変わってゆかない。つまりイメージを扱う人々が、写真家や編集者や通信社やエージェントやキューレーターといった人々が、文化的な配慮や差異を喪失していて、南の写真家たちには写真を撮る基本的な見識や技術、高度な理解力や洗練された視覚言語はないという偏見のもとに、彼らのイメージをあらかじめ排除してしまっているのだ。だからなのだろう、YPに選出された写真を群を見ていると、そうした支配的なメディアからはすっぽり抜け落ちてしまっているものが強く身に迫ってくる。」(冒頭より)

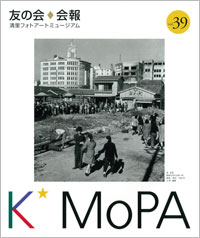

会報39号<特集> 「日本の自画像:写真が描く戦後 1945-1964」展

敗戦から復興、高度成長を迎えるこの時代は、日本の写真界に新たな生命が吹き込 まれた時代でもありました。本展は、パリ在住の日本写真史研究者であるマーク・フューステル氏によって編纂された168点の写真による企画展です。展覧会に際し、「写真少年のかなしみとあこがれ」と題して、詩人・童話作家の森忠明氏に寄稿いただきました。

敗戦から復興、高度成長を迎えるこの時代は、日本の写真界に新たな生命が吹き込 まれた時代でもありました。本展は、パリ在住の日本写真史研究者であるマーク・フューステル氏によって編纂された168点の写真による企画展です。展覧会に際し、「写真少年のかなしみとあこがれ」と題して、詩人・童話作家の森忠明氏に寄稿いただきました。

「『日本の自画像:写真が描く戦後 1945-1964』に出品された十一名の名は、昭和写真小僧のひとりだった私にとって〈真理の遠近法〉ともいうべき仰望の存在ゆえに、ミーハー的ふるえを覚えざるをえない。とすると、我が設定に〈振動〉も加えねばならず、いささか困る。」(冒頭より)

会報38号<特集> 大竹昭子「ヤング・ポートフォリオを見てこんなことを思った。」

第15目となった、2009年度ヤング・ポートフォリオ。世界41カ国から407名、8407枚の応募があり、選考の結果、38名による205枚を収蔵しました。選ばれた作品群について、写真評論のほかノンフィクション、エッセイ、小説など幅広い執筆活動で知られる大竹昭子氏の寄稿を掲載しています。

第15目となった、2009年度ヤング・ポートフォリオ。世界41カ国から407名、8407枚の応募があり、選考の結果、38名による205枚を収蔵しました。選ばれた作品群について、写真評論のほかノンフィクション、エッセイ、小説など幅広い執筆活動で知られる大竹昭子氏の寄稿を掲載しています。

「もうひとつ再認識させられたのは、「写真を見る」ことと「写真家を見る」ことのちがいである。一作だけ見ているときは作者より写っているものに目がいく。ところが2作、3作とみるうちに写真のなかに作者が見えてくる。撮ることを自分に課している人、写真でものを考えつづけていこうと決意している人の作品がコレクションされて欲しいと思ったから、作家の姿勢には注意を払った。作品の文脈を知ることも、デジタル技術の使われ方に留意することも、結局はそこに関わってくる。写真家とはやはり、世界とどう関わるかという問いを持ちつづける人でなければならないと、私自身が思うからである。」(抜粋)

会報37号<特集> 追悼 今井寿惠「生命の証-馬とともに40年」

馬の撮影における第一人者として世界的に活躍した写真家の今井寿惠氏が2009年2月17日に急逝されました。今井氏を追悼し、2002年にK’MoPAで開催した今井寿惠「馬

馬の撮影における第一人者として世界的に活躍した写真家の今井寿惠氏が2009年2月17日に急逝されました。今井氏を追悼し、2002年にK’MoPAで開催した今井寿惠「馬

に魅せられて-40年の軌跡」図録より、今井氏の詩と文を掲載しています。

「私は力強い生き方や人生のスタートを歩んできたわけではないが、何時も果てしない未知を散策する勇気と強さは持っている。現実に負けても、運命に逆らうことが出来なくても、私は精いっぱい自己主張をしたいエネルギーを、絶えることなく秘めていたい。人間や馬に限らず、身近な犬や猫や鳥に、少し優しい慈しみの心、気持ちを持っていたい。生命の証は、私の生存理由であるからだ。」(抜粋)

会報36号<特集> 「ダイトランスファー・プリント」

ダイトランスファー・プリントは、複雑な作業と熟練を要する手刷りの染料転写方式で、他の技法では再現できない深い色調を生み出します。久保田博二「アジアの肖像:

ダイトランスファー・プリントは、複雑な作業と熟練を要する手刷りの染料転写方式で、他の技法では再現できない深い色調を生み出します。久保田博二「アジアの肖像:

ダイトランスファー・コレクション」展に寄せて、ダイトランスファー技法の第一人者である、ニノ・モンデ氏による寄稿を掲載しています。

「ダイトランスファーにはCMYKの4色のカラー分解が必要となる。カラー分解したフィルムからプリントに用いるマトリックス・フィルムを作る。マトリックスを染料に浸し、印画紙に刷る。一色一色に独自の価値があり、作業には膨大な時間と、高い精度が求められる。ダイトランスファーによるプリントは、自分の中でイメージを消化し、感覚を独自に解釈して表現する時間の余裕と可能性を与えてくれる。他の技法でプリントした写真とは、まったくちがうものに見えるかもしれないが、それが問題となるだろうか。それこそが、プリンターの表現であり、印象であり、時間に対する感覚の現れなのである。」(抜粋)

会報35号<YP2008特集> 谷川建司 2008年度永久コレクション作品を見て-ヤング・ポートフォリオの魅力と将来

海外・国内から456名、6281枚の応募があったYP2008。選考の結果、39名、286枚をパーマネント・コレクションとして購入しました。海外作家からの応募、購入が増加の

海外・国内から456名、6281枚の応募があったYP2008。選考の結果、39名、286枚をパーマネント・コレクションとして購入しました。海外作家からの応募、購入が増加の

傾向を見せるYP2008について、早稲田大学教授で映画史研究で知られる谷川建司氏の寄稿を掲載しています。

「今回の永久コレクションの中で私が最も強い印象を受けたのはオ・ソククン悪魔のようなシリーズだ。(中略)無表情な仮面(被り物)を身につけた少年と少女によって、湿度の高いアジアの都会の雑踏の中で、あるいは郊外の雑木林の中で展開されるラビリンスは、誰もが心の奥底にしまいこんで忘れてしまったような、性に目覚めた頃の暗い欲望を思い起こさせてくれる。こういう世界を視覚化してみせた作者の感性には脱帽するしかないし、ちょっとただ者ではないという気がする。」(抜粋)

会報34号<特集> 「内なる聖地」-井津建郎が語る写真、旅、アンコール小児病院

K’MoPAは写真家・井津建郎氏が立ち上げた「アンコール小児病院」を1998年より支援してきました。サポート・プロジェクト2008に際して行った、井津氏と『風の旅人』編集長の佐伯剛氏のトークセッションのダイジェストを掲載しています。

K’MoPAは写真家・井津建郎氏が立ち上げた「アンコール小児病院」を1998年より支援してきました。サポート・プロジェクト2008に際して行った、井津氏と『風の旅人』編集長の佐伯剛氏のトークセッションのダイジェストを掲載しています。

井津氏はプラチナ・プリントとの出会い、聖地の濃密な空気を写し撮るために、総重量130㎏にもなる大型カメラとそのサイズの特注フィルムを携行しての撮影旅行を紹介しています。次いで、撮影に訪れたアンコール遺跡で地雷の被害にあった子ども達に出会い、小児病院の建設を決意したこと。その実現に向けてNPO「Friend Without A Border(国境なき友人)」を組織した経緯を話しています。また1999年に創設された病院の運営についても触れています。締め括りに、開催中の展覧会、井津建郎「ブータン 内なる聖地」の撮影について説明し、聖地を守り伝えてきた人々の内なる聖性について語っています。

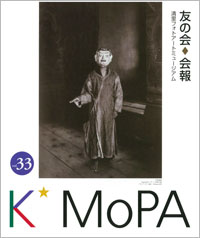

会報33号<特集> 井津建郎「ブータン 内なる聖地」展

K’MoPAで3回目を数えた井津建郎氏の個展。ブータンの人々や風景を撮影した「ブータン 内なる聖地」展に際し、ノンフィクション作家、エッセイスト、小説家である沢木耕太郎氏の寄稿「雑なるものと聖なるものと」を掲載しています

K’MoPAで3回目を数えた井津建郎氏の個展。ブータンの人々や風景を撮影した「ブータン 内なる聖地」展に際し、ノンフィクション作家、エッセイスト、小説家である沢木耕太郎氏の寄稿「雑なるものと聖なるものと」を掲載しています

「この『ブータン』という写真集が井津の作品の流れにおいて画期的なのは、長い刻を経た石造物でもなく、険しい地形の向こうにある風景でもなく、その地に住む普通の人間たちが主役になっていることだ。(中略)少なくとも『ブータン』における井津は、「雑なるもの」を排除するのではなく、「雑なるもの」から「聖なるもの」に至る道を歩みはじめたように思われる。」(抜粋)

会報32号<YP2007特集> フォトジャーナリスト 今城力夫氏に聞く

UPI(米)、AFP(仏)、AP(米)各通信社のディレクターとしてアジア・太平洋地域の戦争から各国首脳歴訪まで膨大な取材をされ、現在はフリー・フォトジャーナリス

UPI(米)、AFP(仏)、AP(米)各通信社のディレクターとしてアジア・太平洋地域の戦争から各国首脳歴訪まで膨大な取材をされ、現在はフリー・フォトジャーナリス

トとして活躍する今城力夫氏に、2007年度ヤング・ポートフォリオについて伺ったインタビューを掲載しています。

「(バングラデシュやインドからの応募者の)略歴をみると報道機関で仕事をなさっている方々ですよね。日本で自分の作品を見てもらえる、認めてもらえる。また永久保存という事で購入してもらえることは、彼らにとって名誉と同時に経済的な面でも非常に大きいと思います。(中略)購入された作品は、現役の写真家3人の方の意見が一致した作品とのことですが、個人の好みやジャンルを超越して選考がなされている感じがします。」(抜粋)

会報31号<特集> YP購入作家・秋山淳インタビュー「突きつける写真」

秋山淳氏はヤング・ポートフォリオの公募広告に触発され、写真家への道を歩み始めました。その後、複数年の購入を経てYPを“卒業”。秋山氏を以前から注目してきた編集

秋山淳氏はヤング・ポートフォリオの公募広告に触発され、写真家への道を歩み始めました。その後、複数年の購入を経てYPを“卒業”。秋山氏を以前から注目してきた編集

者の芳賀敏博氏によるインタビューを掲載しています。

秋山:俺が思うカッコイイ写真は細江英公の《鎌鼬》とか《おとこと女》だったんですが、ある日、雑誌を見ていたら「写真買います。K’MoPA館長・細江英公」というYPの広告があったんです。「売っちゃろう!」と思いまして、8月にすぐ暗室を作って、素っ裸で焼いて応募したら購入になって。そこから写真が始まりました。

芳賀:そうなの、それがK’MoPAの。なるほど、じゃあ、やっぱりあなたはK’MoPAと一緒に写真家のキャリアを出発したわけだね。YPの申し子みたいな。(中略)

秋山:モノクロは激しいです。だから俺、モノクロ見て安心はできないです。自分にも人にも突きつけてやれという感じで、いまだに「この野郎!」っていいながらやってる。

芳賀:作品を見て安心できないっていうのはよく分かる(笑)。それと、すごく激しく迫っているようで、どこか醒めた眼というのもあるから、僕はそれが秋山淳のすごいところだと思うんだけど。(抜粋)

会報30号<特集> 西村豊「森の妖精 ヤマネ」展

1997年に続いて2回目となる西村豊氏によるヤマネの写真展。今回はヤマネの可愛らしさだけでなく、生育環境や人為的影響も考慮された構成となりました。西村氏と理学博士で財団法人キープ協会環境教育事業部長・やまねミュージアム館長の湊秋作氏による対談を掲載しています。

1997年に続いて2回目となる西村豊氏によるヤマネの写真展。今回はヤマネの可愛らしさだけでなく、生育環境や人為的影響も考慮された構成となりました。西村氏と理学博士で財団法人キープ協会環境教育事業部長・やまねミュージアム館長の湊秋作氏による対談を掲載しています。

西村:10年前のK’MoPAの展覧会は、ヤマネの素晴らしさと可愛らしさを出した展示にしたんですけど、今回はそれだけじゃない。人間があまりに勘違いしている現状を振り返る時ではないかな、と。(中略)今回は、殺鼠剤でやられているのだろうなと思う写真と、粘着のネズミ捕りにひっかかっている写真も展示します。K’MoPAのスタッフと相談して、つらいけれども現状を知っていただき、自分たちが無意識にやっていることを見つめなおしてほしいと思ったので。

湊 :そういう意味で環境教育というのは必要ですよね。殺鼠剤もそうだけれど、ヤマネの根本的な危機は、森林開発とヤマネの生息域とのバランスをどうとっていくか。(抜粋)

会報29号<特集> 金大偉「2006年度ヤング・ポートフォリオ-国境を越える美のエネルギー」

細江英公 館長インタビュー (2006年度ルーシー・アワード受賞記念)

2006年度ヤング・ポートフォリオに際し、映像制作・作曲など国内外で多彩な活動を展開する気鋭のアーティスト、金大偉氏による寄稿を掲載しています。

2006年度ヤング・ポートフォリオに際し、映像制作・作曲など国内外で多彩な活動を展開する気鋭のアーティスト、金大偉氏による寄稿を掲載しています。

「作品群には、作家自身それぞれのテーマがあり、国も人種も文化的な背景も異なる彼らの「原点」が示されていた。これらの作品において、その表現方法や技法以上に大事なのは、作家たちの意識の深層にある“自分の国の大地に生きる”という精神や魂そのものである。(中略)心理学者のユングがいうように、普遍的な無意識や原始的な普遍性が存在するならば、世界には国境がなく、人々は共通の意識範囲を持つということであろうか。作品を創作する行為とは、まさに、現地の体験を含め様々なエネルギーが自分を通して表出していく過程とも言えよう。」(冒頭より)

細江英公館長が2006年度ルーシー・アワード賞を受賞。これを記念して行ったインタビューを掲載しています。作家、K’MoPA館長として写真表現の社会的認知の向上や若い作家を育成するヤング・ポートフォリオについて語っています。

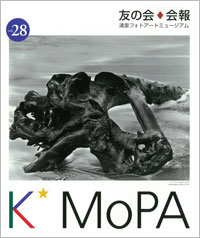

会報28号<特集> 「ウィン・バロック そこに光あれ」展

森や海などの自然を捉えたリリカルな作品で知られるウィン・バロック。所蔵作品で構成された「ウィン・バロック そこに光あれ」展に際し、作曲家・ピアニストで写真にも造詣が深いウォン・ウィンツァン氏に、音楽家の目から見たバロックの作品の愉しみ方を語っていただきました。

森や海などの自然を捉えたリリカルな作品で知られるウィン・バロック。所蔵作品で構成された「ウィン・バロック そこに光あれ」展に際し、作曲家・ピアニストで写真にも造詣が深いウォン・ウィンツァン氏に、音楽家の目から見たバロックの作品の愉しみ方を語っていただきました。

「自然の森の湿地に育った植物の中に、ふっと子供の背中という最も繊細なもの、無垢なものを置く、そのバランス感覚は、やはりウィン・バロックが持っている感性以外のなにものでもない。しかもぜんぜん古くないんだよね。日本の現代でも十分通用するセンセーショナリズムをこの作品は持ってる。これはまさしく写真の持っている永遠性ですね。」(抜粋)

会報27号<特集>「はじめての宇宙の歩き方 フォルバーグ、NASA、マリン、すばる望遠鏡の写真」展

「はじめての宇宙の歩き方 フォルバーグ、NASA、マリン、すばる望遠鏡の写真」展に際して、天文学者・理学博士で元国立天文台長の小平桂一氏に「宇宙に聴こう」と題し寄せていただいた文章を掲載しています。

「はじめての宇宙の歩き方 フォルバーグ、NASA、マリン、すばる望遠鏡の写真」展に際して、天文学者・理学博士で元国立天文台長の小平桂一氏に「宇宙に聴こう」と題し寄せていただいた文章を掲載しています。

「私が最初に大空に関心を持ったのは小学校5年生の頃でした。木の上にロープを張り巡らして小屋を作り、そこで毎日のように日暮れまで友達と遊んでいました。そのうちに、夕暮れの時の帰宅時に、月が木々の上に見える様子を記帳するようになりました。ところが3日もしていると、この月が毎日毎日東に移動して行くのに気づきました。僕等には大自然の営みの壮大さ、凄さに打たれた一大発見でした。こうした天空の事実のおもしろさも子供心を惹きつけましたが、より強く印象に残っているのは夜空の美しさでした。」(結びより)

会報26号<特集> 石井仁志 「K’MoPA観察日記」

写真評論家の飯沢耕太郎氏にして「日本には珍しい博覧強記」の人と評される、石井仁志氏。早稲田大学・山本武利教授主宰「20世紀メディア研究所」研究員で、近現代史、占領期雑誌、中島健蔵の研究家です。石井氏が2005年度ヤング・ポートフォリオから「WWⅡ-日本の敗戦」展、開館10周年記念イベントを取材し、日記風に記した文章を掲載しています。

写真評論家の飯沢耕太郎氏にして「日本には珍しい博覧強記」の人と評される、石井仁志氏。早稲田大学・山本武利教授主宰「20世紀メディア研究所」研究員で、近現代史、占領期雑誌、中島健蔵の研究家です。石井氏が2005年度ヤング・ポートフォリオから「WWⅡ-日本の敗戦」展、開館10周年記念イベントを取材し、日記風に記した文章を掲載しています。

「〈2005年12月某日 新宿にて〉行きつけの書店で、並んでいる雑誌に目を移しながら通り過ぎようとしたところ、足が止まると同時にアッと思わず声が出た。表紙を飾った写真のイメージを、ついこのあいだ清里フォトアートミュージアムのスタジオで2005年度ヤング・ポートフォリオ購入作品として見ていたのだ。アフリカの少女のすべらかな肌を捕らえるファインダーの視線、同じ息使いを感じ、ぞくぞくする。実際あの時もモノクロなのに、褐色の肌と乾いた強烈な色彩を確かに観た。モデルと背景やそこにある物のディテールの関係性に詩を感じた。」(冒頭より)

会報25号<特集> 記憶の扉 「WWⅡ-日本の敗戦」から「プラチナ・プリント-光の誘惑Ⅱ」へ

our faceプロジェクト-肖像写真の旅から見えてくる現在

展覧会「WWⅡ-日本の敗戦」と「プラチナ・プリント-光の誘惑Ⅱ」に寄せて「記憶の扉」と題した山地学芸員のエッセイを掲載しています。

展覧会「WWⅡ-日本の敗戦」と「プラチナ・プリント-光の誘惑Ⅱ」に寄せて「記憶の扉」と題した山地学芸員のエッセイを掲載しています。

「パソコンや携帯によって生活の速度は単純に増しているし、情報はめまぐるしく入れ替わり、回転しているのに、社会全体はそれほど変化しているようには見えない。逆に、どこか出口の見えない閉塞感を感覚している。しかし、少なくとも美術館において作品と直接向き合うことは、目の前で記憶の扉を開けて在りし日の「実際」を見せてもらうことである。その、ひとまずは非日常の空間の中で、個々が目のあたりにするそれら時間の新鮮さや濃密さはさまざまだろうし、視覚によって感応される速さもそれぞれであろうが、いずれにしてもゆっくりであることが許される空間である。」(抜粋)

ヤング・ポートフォリオ購入作家の北野謙氏による「 our faceプロジェクト」は、全国各地に生きる多種多様な人々のポートレートを撮影し、それらを重ねて焼き付けるというものです。さながら連綿と連なる鎖のように、人々の存在を水平に連ねていく像から見えてくる日本の「今」について、北野氏へのインタビューを掲載しています。

会報24号<特集> 「WWⅡ-日本の敗戦:キャパ、スミス、スウォープ、三木淳の写真」展

終戦60周年にあたり、戦争とは何かを考え、日本人の歴史感覚を振り返る一助となることを願って開催した本展を紹介しています。

終戦60周年にあたり、戦争とは何かを考え、日本人の歴史感覚を振り返る一助となることを願って開催した本展を紹介しています。

併せて、実業家で水俣病被害者への支援活動を行ってきた渡辺桐子氏へのインタビューを掲載しています。渡辺氏は「私の樺太引揚げ」と題し、経験された悲惨な戦争体験を語ってくれました。

「私の人生は戦争で大きく変わっています。ですから、戦争に関わった写真展、絵画展、あるいは芝居であれね、お話をいただいたときに、「私は知らない」と言ったことはありません。これもご縁だと思うのね。私は芸術のプロフェッショナルじゃないけれど、そのときだけは、非常に私の中から強い力が出てきます。それは、一言で言えば、戦争なんてあってほしくないということですね。」(冒頭より)

会報23号<YP2004特集> 学芸員が語る、ヤング・ポートフォリオの舞台裏

公募から選考、展示、作品永久保存証書授与式まで、ヤング・ポートフォリオは館長をはじめスタッフによって支えられています。山地・田村両学芸員がその舞台裏を紹介しています。

公募から選考、展示、作品永久保存証書授与式まで、ヤング・ポートフォリオは館長をはじめスタッフによって支えられています。山地・田村両学芸員がその舞台裏を紹介しています。

田村:展示の話になりますが、ヤング・ポートフォリオは枚数が非常に多い。またテーマを設けていないので、作品もまさに多種多様です。限られたスペースに押し込んでいますから、どうしても作品がいっぱいという印象は拭いきれないと思います。でも、逆に若い人たちのエネルギーが充満していると感じていただければと思っています。

山地:購入されない作品でも実はたくさん面白い作品があって、逆に驚かされたりしますね。整理のつかないエネルギーが混沌としていて、何を、どういう風に考えればこういうものが出来るんだ、って。作品としてはあまりにも激情が先にぶつかっていて。でもそういう人が何年か応募し続けて、やがて作品として成立していくプロセスも見られますね。(抜粋)

会報22号<特集> 「クラブ・パラディーソ 写真をめぐる愉しみ」展

所蔵作品で構成された本展に際して、キュレーターまたエディターであり、写真家のためのウェブサイトプロジェクト「アイセンシア」を運営する本尾久子氏による寄稿を掲載しています。

所蔵作品で構成された本展に際して、キュレーターまたエディターであり、写真家のためのウェブサイトプロジェクト「アイセンシア」を運営する本尾久子氏による寄稿を掲載しています。

「どこかで琴線にかちりと触れ眠っていた記憶をよみがえらせる写真と出会うことは、自分を再発見することでもある。見つめつづけたあとは自分の中で想いを放し飼いにしてみる。写真により再び更新された記憶は、たちまちのうちに細胞増殖をはじめ、新たな感情が繰り返し生成されてゆく。記憶にとどめられている限り写真は死なない。光と闇と無限の諧調ははてしなく広がる深淵な世界の奥行きを見せてくれる。ときには写し手の思いに自らを重ねあわせることもある。だが、どこまでも見つめようとする視線の先には必ず自分がいる。」(抜粋)

会報21号<特集> ジャック・アンリ・ラルティーグ

「J.H.ラルティーグ氏の優雅で幸せな写真生活」展に際して、フラワーアーティストの刈米義男氏による寄稿「ジャック・アンリ・ラルティーグ・・・または、陽炎うものへの憧憬」を掲載しています。

「J.H.ラルティーグ氏の優雅で幸せな写真生活」展に際して、フラワーアーティストの刈米義男氏による寄稿「ジャック・アンリ・ラルティーグ・・・または、陽炎うものへの憧憬」を掲載しています。

「彼の初期の代表作の多くが、第一次大戦前の、暗雲の立ちこめ始める直前までの欧州を、驚くべき精密度で、透明に、心おどらせて写し撮っていることを知る者は、その後同じ大陸を襲ったものが急激且つ過酷な「喪失と不満」の時代であったことを思う時、「美」と「イノサンス」に殉じようとした彼が、その後たぶん目撃しなければならなかった多くの哀しみを学ぶことになるだろう。」(抜粋)

会報20号<特集> 木幡和枝「2003年度ヤング・ポートフォリオ:複製の時代、個を凝視する若手写真家たち」小林正典「命をみつめて-難民、マザー・テレサ、地雷」展・・・それから

2003年度ヤング・ポートフォリオの作品から見えてくる「現代(いま)」という時代について、アートプロデューサーで東京芸術大学教授、翻訳家としてグローバルに活躍する木幡和枝氏の寄稿を掲載しています。

2003年度ヤング・ポートフォリオの作品から見えてくる「現代(いま)」という時代について、アートプロデューサーで東京芸術大学教授、翻訳家としてグローバルに活躍する木幡和枝氏の寄稿を掲載しています。

「『いまの若者たち』は、経済的低迷期とはいえ、繁栄した日本、便利で快適な日本に生きていることに満足しているのだろうか。写真が人間の目をとおして社会を写す装置だとすれば、今回の入選作を見るだけでもわかる。満足していない。いや、満足するほど悠長な生き方をしていない。(これは外国からの入選者についてもいえることだ。)」(抜粋)

2004年2月15日(日)まで開催していた小林正典「命をみつめて-難民、マザー・テレサ、地雷」展は、マスコミなどで様々な反響を呼びました。展覧会を通して得る事ができた10歳の少女との交流を中心に、その様子を紹介しています。

会報19号<特集> 小林正典「命をみつめて-難民、マザー・テレサ、地雷」展

報道写真家・小林正典氏は、世界各地の紛争地帯で難民や地雷による被害、マザー・テレサを撮影してきました。同じく報道写真家で、YP作家でもある亀山亮氏と、互いの仕事や撮影現場で遭遇したさまざまな出来事について熱く語り合った対談を掲載しています。

報道写真家・小林正典氏は、世界各地の紛争地帯で難民や地雷による被害、マザー・テレサを撮影してきました。同じく報道写真家で、YP作家でもある亀山亮氏と、互いの仕事や撮影現場で遭遇したさまざまな出来事について熱く語り合った対談を掲載しています。

小林:(フリーランスになったのは)自分でテーマを決めて動けるというのが、一番の理由なんです。取材費の問題というネックはあると思うんですけど、自分の目でなんでもみてやろう、と。

亀山:僕も欧米のカメラマンのように自分一人で写真を撮り続ける方が楽しいと思ってました。最初からフリーでやっている人って、みんな個性が強いのかもしれない。

小林:“セカンドニュース”って僕はよく言うんだけれど、通信社、新聞社は大きな事件を追っかける、そこからこぼれたものをカバーするのがフリーランスの役目だと思っています。突発事件があったらもちろん行くけれども、そればかりを追いかけるという姿勢ではなく、出来るだけ時間をかけて撮りたいということなんです。(冒頭より)

会報18号<特集> 「細江英公の写真 1950-2000」展

当館館長でもある細江英公の写真展が、出身地の山形県を皮切りに、2000年より7ヶ所を巡回。K’MoPAは最終開催館でした。展覧会に際し、若き日に細江の写真集《薔薇刑》を購入したという、演出家の故久世光彦氏の寄稿「犯す男-細江英公」を掲載しています。

当館館長でもある細江英公の写真展が、出身地の山形県を皮切りに、2000年より7ヶ所を巡回。K’MoPAは最終開催館でした。展覧会に際し、若き日に細江の写真集《薔薇刑》を購入したという、演出家の故久世光彦氏の寄稿「犯す男-細江英公」を掲載しています。

「ぼくには《薔薇刑》の他に、細江英公について語ることはできない。もちろんぼくにとって、それは〈はじめての細江英公〉であった。昭和三十八年と言えば東京オリンピックの前年で、高層ビルや高速道路が東京の街を、落ち着きのない奇怪な白色に染めていたころだった。(中略)― いま思うと、ぼくたちは俯きながら〈光の子〉が出現するのを待っていたように思われる。現れたのは、汗と韮と性欲の匂いのする巨きな男だったが、ぼくたちは彼の獰猛な声に仰天した。― 細江英公はこうして、曖昧な白色の街へ、《薔薇刑》を掲げて舞い降りた。」(冒頭より)

会報17号<特集> 飯沢耕太郎「2002年度ヤング・ポートフォリオ」から見えてきたもの悠久の時の中によみがえる響き~正倉院古楽器復元者・冨金原靖氏に聞く

2002年度ヤング・ポートフォリオについて、写真評論家の飯沢耕太郎氏による寄稿を掲載しています。

2002年度ヤング・ポートフォリオについて、写真評論家の飯沢耕太郎氏による寄稿を掲載しています。

「若い写真家たちにとって、自分の写真を「売る」というのは一つの夢であり、目標ではないかと思う。もちろん写真が雑誌などに掲載されたり、ギャラリーや美術館の壁に展示されたりするのも嬉しいことだが、作品としてコレクションされ、その代価が支払われるというのは別な喜びがあるはずだ。それは純粋に自分の価値が評価されたということであり、しかもコレクターによって所蔵されることで、時代を超えて記憶されていく可能性を持つからである。」(冒頭より)

長い時の中で失われ、忘れられた古楽器を現代によみがえらせるプロジェクトはK’MoPAのスポンサー、宗教法人真如苑の支持を受け作曲家・一柳慧氏を中心に1998年より始まりました。冨金原靖氏は、このプロジェクト発足前から正倉院古楽器の復元に携わってこられた研究家です。K’MoPAでの将来の古楽器演奏会のために伺った、数々のエピソードを紹介しています。

会報16号<特集> 今井寿惠写真展「馬に魅せられて-40年の軌跡」

馬を愛し、30余年にわたり馬を撮影し続けた故・今井寿惠氏の写真展「馬に魅せられて-40年の軌跡」の一環で行った、獣医学博士・増井光子氏とのトークセッションを掲載しています。二人の対談は、エンデュランス競技、名馬の隠された逸話、撮影時のエピソードなど多岐にわたって繰り広げられました。

馬を愛し、30余年にわたり馬を撮影し続けた故・今井寿惠氏の写真展「馬に魅せられて-40年の軌跡」の一環で行った、獣医学博士・増井光子氏とのトークセッションを掲載しています。二人の対談は、エンデュランス競技、名馬の隠された逸話、撮影時のエピソードなど多岐にわたって繰り広げられました。

今井:増井先生は、シンボリルドルフが競走馬時代に、ルドルフに会いたいと言ってくださいましたね。私にとってはとても感激でした。

増井:実は私、競馬が昔から好きでしてね。まだギャンブル性しか言われなくて、「競馬やってる」なんていうと良く思われない時代でね。ラジオの実況なんか良く聞いてました。今では競馬に行く日は何をおいてもとても楽しみなんです。私は、競走馬というのは陸上競技の選手みたいな感じがしていまして、馬の気持ちとかいろんなことを知りたいと思っていたんです。それで今井先生のシンボリルドルフ取材に同行させていただいたわけです。」(冒頭より)

会報15号<特集> ロベール・ドアノー

ロベール・ドアノーとイジスはフランスを代表するヒューマニズムの写真家として世界中の人々に愛されています。二人の作品による展覧会「2羽の鳥/ドアノー、イジスのパリ」に際して、ドアノーとの仕事を通しその人柄を知る、パリ市立フォルネ図書館・学芸員のティエリー・ドゥバンク氏に文章を寄せていただきました。

ロベール・ドアノーとイジスはフランスを代表するヒューマニズムの写真家として世界中の人々に愛されています。二人の作品による展覧会「2羽の鳥/ドアノー、イジスのパリ」に際して、ドアノーとの仕事を通しその人柄を知る、パリ市立フォルネ図書館・学芸員のティエリー・ドゥバンク氏に文章を寄せていただきました。

「私は、長年ドアノーの作品の素晴らしさに惹かれていたが、80年代半ばからドアノー展、あるいは他の写真家の展覧会で、たびたび顔を合わせるようになった。顔見知りになった私たちは言葉を交わし、やがて手紙のやり取りをするようになった。私は、彼と一緒に仕事をする機会を待ち続けていた。その機会は90年代に入ってようやく訪れた。その時の様子は後述することにして、まず、ドアノーに人柄、作品の魅力について触れて みたい。」(冒頭より)

会報14号<特集> 変化の岐路に立つ、韓国写真

2001年度(第6回)ヤング・ポートフォリオには、特に韓国の作品に強いパワーを感じられました。選考にあたった木之下晃氏に「かつての日本においてヌーヴェルバーグと呼ばれた1960年代を思わせる」と言わしめた韓国写真の現状を、キューレーターの金英燮(キム・ヨンソプ)氏に解説していただきました。

2001年度(第6回)ヤング・ポートフォリオには、特に韓国の作品に強いパワーを感じられました。選考にあたった木之下晃氏に「かつての日本においてヌーヴェルバーグと呼ばれた1960年代を思わせる」と言わしめた韓国写真の現状を、キューレーターの金英燮(キム・ヨンソプ)氏に解説していただきました。

「80年代は韓国写真の基礎を築く重要な時期であった。88年ソウルオリンピックの成功は、韓国の国際化に大きな役割を果たした。その結果、経済の飛躍的な成長と広告市場の活性化により、写真における好況を享受する社会が形成される。(中略)90年代に入り、韓国写真界では、アメリカやヨーロッパ留学から帰国した「留学組」が中心となって活動を始める。経済の発展と共に、首都圏から地方に至るまで、続々と写真学科が設置され、毎年のように多くの写真家を輩出した。」(冒頭より)

会報13号<特集> 「骨のない魚、音のない風、闇のない物語」展

井津建郎「アジアの聖地:石造遺跡-光と影」展

ロバート・フランク、アンドレ・ケルテスほか国内外71作家の収蔵作品200点で構成した「骨のない魚、音のない風、闇のない物語」。本展を企画した山地学芸員が解説しています。

ロバート・フランク、アンドレ・ケルテスほか国内外71作家の収蔵作品200点で構成した「骨のない魚、音のない風、闇のない物語」。本展を企画した山地学芸員が解説しています。

「硬いと思ったものが実はやわらかいものだった時の驚きや、音で風の強さを聞きとり、頬で温度を感じる。視覚、触覚、聴覚、あらゆる感覚を頼りに生きていること。写真との邂逅は、そういうことなのだともいえるのではないでしょうか。」(抜粋)

「石」の持つ魅力、信仰の対象となった石造遺跡に惹かれ、20年にわたって世界の石造遺跡を撮影している井津建郎氏。優美な色調と静謐な美しさをもつプラチナ・プリントの世界的な第一人者でもあります。また井津氏は、カンボジアの子供たちを支援するため「アンコール小児病院」の運営も行っています。こうした活動や「アジアの聖地:石造遺跡-光と影」撮影時のエピソードを紹介しています。

会報12号<YP2000特集> 評論家・福島辰夫氏、ヤング・ポートフォリオを語る

海外・国内から623名、1637点(5855枚)が寄せられたYP2000。写真家の佐藤明氏と内藤正敏氏、細江英公館長による選考の結果、88名、118点(352枚)の購入を決定しました。世界の写真の現状とヤング・ポートフォリオの意義について、評論家の福島辰夫氏に語っていただきました。

海外・国内から623名、1637点(5855枚)が寄せられたYP2000。写真家の佐藤明氏と内藤正敏氏、細江英公館長による選考の結果、88名、118点(352枚)の購入を決定しました。世界の写真の現状とヤング・ポートフォリオの意義について、評論家の福島辰夫氏に語っていただきました。

「非常に大事なことだと思っているのは、作品を購入された若い世代と選考する写真家、そして永久保存をする美術館の交流です。展覧会のオープニングに、毎年、『永久コレクション証書授与式』が行われているということですが、これは自分の作品が購入されたという証明であって、作家にとって大変に意味のあるものだと思うのです。(中略)選考委員は奥底から、本気になって追求する姿勢をもっている写真家ばかりで、世代を越えた写真家同志がこれだけ真剣に対峙している場がほかにあるだろうか。そういう意味でも『ヤング・ポートフォリオ』の企画は傑出していると思います。」(抜粋)

会報11号<特集> 「20世紀の蒸気機関車 ― 広田尚敬、0.ウィンストン・リンク」展

《入浴する智子と母》に関する写真使用をめぐって…アイリーン・美緒子・スミス氏インタビュー

K’MoPAでは、写真を通して20世紀を振り返るシリーズの最後に、18世紀の発明時から文明の大きな原動力となり、20世紀に姿を消した蒸気機関車を取り上げました。日本の広田尚敬とアメリカのO.ウィンストン・リンクの作品による企画展を紹介しています。併せて環境デザイナー・プロデューサーの泉眞也氏、広田氏、鉄道専門月刊誌「Rail Magazine」編集長の名取紀之氏によるトーク・セッションを掲載しています。

K’MoPAでは、写真を通して20世紀を振り返るシリーズの最後に、18世紀の発明時から文明の大きな原動力となり、20世紀に姿を消した蒸気機関車を取り上げました。日本の広田尚敬とアメリカのO.ウィンストン・リンクの作品による企画展を紹介しています。併せて環境デザイナー・プロデューサーの泉眞也氏、広田氏、鉄道専門月刊誌「Rail Magazine」編集長の名取紀之氏によるトーク・セッションを掲載しています。

水俣の公害を世界に知らしめたユージン・スミスの《入浴する智子と母》。写真の著作権保有者であるアイリーン・美緒子・スミス氏が、この写真の使用決定権を被写体の家族である上村夫妻に委ねることを承諾しました。基本理念に基づき、この写真を収蔵するK’MoPAは、写真の抱える様々な問題に一石を投じたアイリーン氏にお話を伺い、今後の美術館の方向性を模索してみたいと考えました。細江英公館長と学芸、広報スタッフによるアイリーン氏へのインタビューを掲載しています。

会報10号<特集> 「HUMANSCAPE-人の中へ」展

“ヒューマンスケープ”は、人のいる風景を意味する造語です。本展は、K’MoPAがこれまでに収蔵した約4500点の作品から、さまざまな人間が写された150点を選び構成しています。展覧会の概要を山地学芸員が解説しています。

“ヒューマンスケープ”は、人のいる風景を意味する造語です。本展は、K’MoPAがこれまでに収蔵した約4500点の作品から、さまざまな人間が写された150点を選び構成しています。展覧会の概要を山地学芸員が解説しています。

「本展は写真史とはやや距離を置きながら、“HUMANSCAPE”というタイトルのもと、人種、性別、場所、時代をはじめ、20世紀が経験したいっさいの楽観主義と悲観論を排し、ドキュメンタリーなどの枠組みを外して、すべてを露わにした時に何が見えてくるのかを提示するものである。展覧会そのものをひとつのメディアと考え、有名・無名の“人のいる景色”あるいは“人間の風景”の中から何が見えてくるのか。“HUMANSCAPE”を手がかりに展開してみようと思う。」(抜粋)

会報9号<YP1999特集> 今井寿惠×川田喜久治

1999年度ヤング・ポートフォリオ選考委員の今井寿惠氏、川田喜久治氏と細江英公館長による選評です。

1999年度ヤング・ポートフォリオ選考委員の今井寿惠氏、川田喜久治氏と細江英公館長による選評です。

細江:1999年度ヤング・ポートフォリオは、応募年齢の上限を30歳から35歳に上げたことや、クチコミでの浸透により昨年に比べ応募数が150%増となりました。

今井:応募作品を拝見していて、テーマの追求について考えさせられました。写真と絵画を比べた場合、絵画というのは、ひとつの作風をかなりしつこく追うという表現方法をとっている作家が多いけれど、写真は、そのテーマとか、その時々の時間を追ってのチェンジというんですか、作家の目と心は、常に斬新でいていいと思うんですね。

川田:僕はタイトルというのを非常に重要に考えているのですが、無題とかノンタイトルというのは、無責任じゃないだろうか。つまり、ある程度作家的な成熟をとげた人がノンタイトルという場合と、ちょっとわけが違うんですね。(冒頭より)

会報8号<特集> 桑原史成「水俣」展

写真家・松本徳彦氏、細江英公館長、友の会事務局・小川が桑原氏を囲み、報道写真のあり方や「水俣」について、それぞれの視点で迫ったトークを掲載しています。

写真家・松本徳彦氏、細江英公館長、友の会事務局・小川が桑原氏を囲み、報道写真のあり方や「水俣」について、それぞれの視点で迫ったトークを掲載しています。

桑原:水俣との出会いは、帰省の夜行列車で偶然目にした週刊朝日の特集記事でした。僕は写真家になりたいという燃えるようなものがあって、テーマを探し続けていて、やっとそれを発見した。

松本:水俣へ行ったからといって、「さあさあ、撮ってください」というわけにはいかないですよね。

桑原:週刊朝日の紹介状を持って、市立水俣病院の院長にお会いしました。院長に「写真で何ができるのか」と尋ねられ、とっさに「私は“水俣”の写真でデビューしたい」と答えてしまった。院長の返事は「よかですたい」。後年、院長は「あの時の桑原さんは、なんか正直だった。それに参ったよ」と言ってくれました。自分は、建前より本音で道が開けたのだと、その時わかりました。(冒頭より)

会報7号 <特集> 「ウィン・バロック 魅せられた光の謎」展

1902年シカゴに生まれたウィン・バロックは、プロのテノール歌手として華々しい活躍の最中、自身の声に限界を感じて歌手を引退。その後、視覚芸術に興味を持ち、商業写真や実験写真を経て大型カメラでの撮影を始めます。森や海などを叙情的に捉えた写真のほか、自然の中に少女や女性のヌードを配した作品も多く残しています。

1902年シカゴに生まれたウィン・バロックは、プロのテノール歌手として華々しい活躍の最中、自身の声に限界を感じて歌手を引退。その後、視覚芸術に興味を持ち、商業写真や実験写真を経て大型カメラでの撮影を始めます。森や海などを叙情的に捉えた写真のほか、自然の中に少女や女性のヌードを配した作品も多く残しています。

ウィン・バロックの長女で、研究者でもあるバーバラ・バロック=ウィルソン氏に文章を寄せていただきました。代表作「森の中の子供(1961年)」のモデルでもあるバーバラ氏が撮影当時のエピソードを紹介しています。

「服を脱いで横になったときは、かわいくてやさしいグリーンの葉の下に、乾燥してちくちくするアカスギの葉があってあまり嬉しくありませんでした。その後はリラックスして、湿った、豊かな大地と、私の体の上で戯れる光、太古の森の静かな平和を夢見ていることができました。」(抜粋)

会報6号 <特集> K’MoPAがアジアで初のORACLE(オラクル)会議を主催

世界の美術館の写真担当キュレーターが集まる年一度の国際会議、それがオラクルです。1998年11月、アジアでは初となる第16回目のオラクルが、4日間にわたりK’MoPAで開催されたことにより、YPの国際化がすすみました。その模様や開催に到る経緯を紹介しています。

世界の美術館の写真担当キュレーターが集まる年一度の国際会議、それがオラクルです。1998年11月、アジアでは初となる第16回目のオラクルが、4日間にわたりK’MoPAで開催されたことにより、YPの国際化がすすみました。その模様や開催に到る経緯を紹介しています。

これまで欧米が中心であったオラクルの開催とその参加者。細江英公館長は欧米と日本における写真事情の共通理解と、アジアにおける将来的な写真芸術の発展を念頭に、2年前の会議でホスト美術館として立候補。満場一致で開催が決定していました。第16回オラクルには、世界22カ国から117人のキュレーターが参集し、写真や美術館が抱える様々な問題についてなど活発な討論や情報交換、発表が繰り広げられました。さらには日本、清里ならではのおもてなしを心掛けた結果、情報量、質、ホスピタリティーともに多くの出席者より高い評価をいただきました。

会報5号 <特集> PLATINUM PRINT – プラチナ・プリント

歴史の試練に耐え、比類ない表現技術を持つ「プラチナ・プリント」。その作品の収集と継承・発展をはかることが、K’MoPAの基本理念のひとつです。本号では収蔵作品より9点を選び、写真家の松本徳彦氏と細江英公館長がプラチナ・プリントの歴史と、作家を語りました。

歴史の試練に耐え、比類ない表現技術を持つ「プラチナ・プリント」。その作品の収集と継承・発展をはかることが、K’MoPAの基本理念のひとつです。本号では収蔵作品より9点を選び、写真家の松本徳彦氏と細江英公館長がプラチナ・プリントの歴史と、作家を語りました。

細江:写真表現の技法の中で、プラチナプリントは、まず美しいということ、長期保存に耐えられること、この二つの特徴があります。画像の永遠性に加え、グラデーションが素晴らしく、色調は非常に気品がある。プラチナ・プリントはイギリスで生まれ、初期の代表的な作家はエマーソン(Peter Henry EMERSON,1864-1946)です。

松本:エマーソンが登場する以前の写真は、絵画的傾向が強かった。しかし彼は、自分が見た風景をどう表現しようかと思考を重ね、絵画的ではなく、目の前にある風景をより自然な空気の中でとらえようという発想に至った。

細江:第一次世界大戦の時に、プラチナが軍需産業の重要な金属として使われたため、急激にプラチナ・プリントが消えていったのです。その後、1960年代の終わりあたりに、アメリカを中心にプラチナ・プリントが再び注目されるようになりました。(冒頭より)

会報4号<特集> 「Car Culture‐20世紀写真に見る車社会」展

19世紀に発明され、人々の想像を越えた時間と空間の新しい概念をもたらした車と写真。アメリカ・カナダを巡回中の展覧会に日本の作品を加えた展覧会「Car Culture‐20世紀写真に見る車社会」を紹介しています。

19世紀に発明され、人々の想像を越えた時間と空間の新しい概念をもたらした車と写真。アメリカ・カナダを巡回中の展覧会に日本の作品を加えた展覧会「Car Culture‐20世紀写真に見る車社会」を紹介しています。

併せて「クルマと写真が作り上げた20世紀」と題し、株式会社二玄社 CAR GRAPHIC/NAVI編集局長の大川 悠氏の寄稿を掲載しています。

「20世紀を象徴するものを二つ挙げるとき、クルマと写真という答えがある。時間と空間の征服が、20世紀に私たちが得たものの最も大きな財産だとしたら、クルマも、また写真も、それに大きく貢献しているのだ。(中略)自動車とそれが生み出した20世紀の姿を、ありのままに二次元の中で封じ込め、記録という以上に事実を立証してくれる写真を集めることは私たちが生き抜いたこの1世紀間の貴重な証言として、計り知れぬほどの価値があることなのだ。」(「クルマと写真が作り上げた20世紀」の冒頭より)

会報3号 <YP1997特集> 石元泰博×篠山紀信

1997年度ヤング・ポートフォリオ選考委員の石元泰博氏、篠山紀信氏と細江英公館長による選評です。

1997年度ヤング・ポートフォリオ選考委員の石元泰博氏、篠山紀信氏と細江英公館長による選評です。

石元:一番驚いたのは、女性の応募がすごく多く、しかも上手な事。選ぶ間は、自分が試されているような、そんな気持ちが随分しました。それから1回こっきりの形は駄目だと思うんですね。もっとコンスタントにほんとに力のある人を選ばなきゃいけない、そんな気持ちはしたんですよね。

篠山:そういう持続的な作家性というのは大切で、それを知る手立てはタイトルと年齢だと思います。特にタイトルというのは自分の写真に対するメッセージだから、すごく重要だと思いますね。それから、美術館好みの「お作品」じゃなくて、自分の生き方とか見方がストレートに伝わってくる作品に共感しますね。

細江:選考の方法ですが、毎年いろいろな写真家が、それなりの見方で選んでいくのが、他の美術館とは違うと思うし、それがものすごく面白い。選ぶ人の目に、すごく意味があると思うんです。石元さんや篠山さんに選ばれたということで勇気づけられて、方向を広げていくことができるのです。 (冒頭より)

会報2号 <自然写真家・西村豊氏の「ヤマネ展」特集 … 厳しく豊かな自然と向き合う喜び>

ヤマネは、国の天然記念物に指定されている体長6㎝、しっぽの長さは5cmほどのヤマネ科の動物です。

ヤマネは、国の天然記念物に指定されている体長6㎝、しっぽの長さは5cmほどのヤマネ科の動物です。

このヤマネやホンドギツネの研究者としても知られる自然写真家の西村氏は、K’MoPAの立つ北杜市のお隣、長野県の富士見町に居住されています。当時の文化庁、環境庁、林野庁の許可を得て、八ヶ岳中信地区国定公園地域等で4年間の調査研究をされ、森の妖精ともいわれるヤマネの姿を撮り続けました。「自分の目で見て、一番感動した瞬間をシャッター切るしかない」(西村豊)鋭い観察眼と動物たちとの密やかな駆け引きを通して、刻まれる決定的な瞬間。自然の優しさ、時にはその厳しさを楽しみながらの撮影を、動物への深い愛情とともに語っています。

会報1号 創刊特集号 ~ 開館3年目、K’MoPA友の会発足と、これからの展開

1995年7月に新しい写真美術館としてオープンしたK’MoPA。記念すべき第1号は、館長 細江英公の「K’MoPA友の会」設立のごあいさつ、続いて、1995-1997年に開催した六つの企画展の概要を紹介しています。

1995年7月に新しい写真美術館としてオープンしたK’MoPA。記念すべき第1号は、館長 細江英公の「K’MoPA友の会」設立のごあいさつ、続いて、1995-1997年に開催した六つの企画展の概要を紹介しています。

97年に開催予定の企画展、マヌエル・アルバレス・ブラヴォ展/97年6月21日(土)‐10月26日(日)の概要、館の3つの基本理念の一つである「ヤング・ポートフォリオ」では、1996年度ヤングポートフォリオ展「作品永久保存証書」授与式の様子を紹介しています。

K’MoPAコレクションより、ピーター・ヘンリー・エマーソン(Peter Henry Emerson、1856‐1936)の写真《ノーフォーク湖沼の生活と風景》を解説。

ここから友の会・会報の歴史がスタートしました。