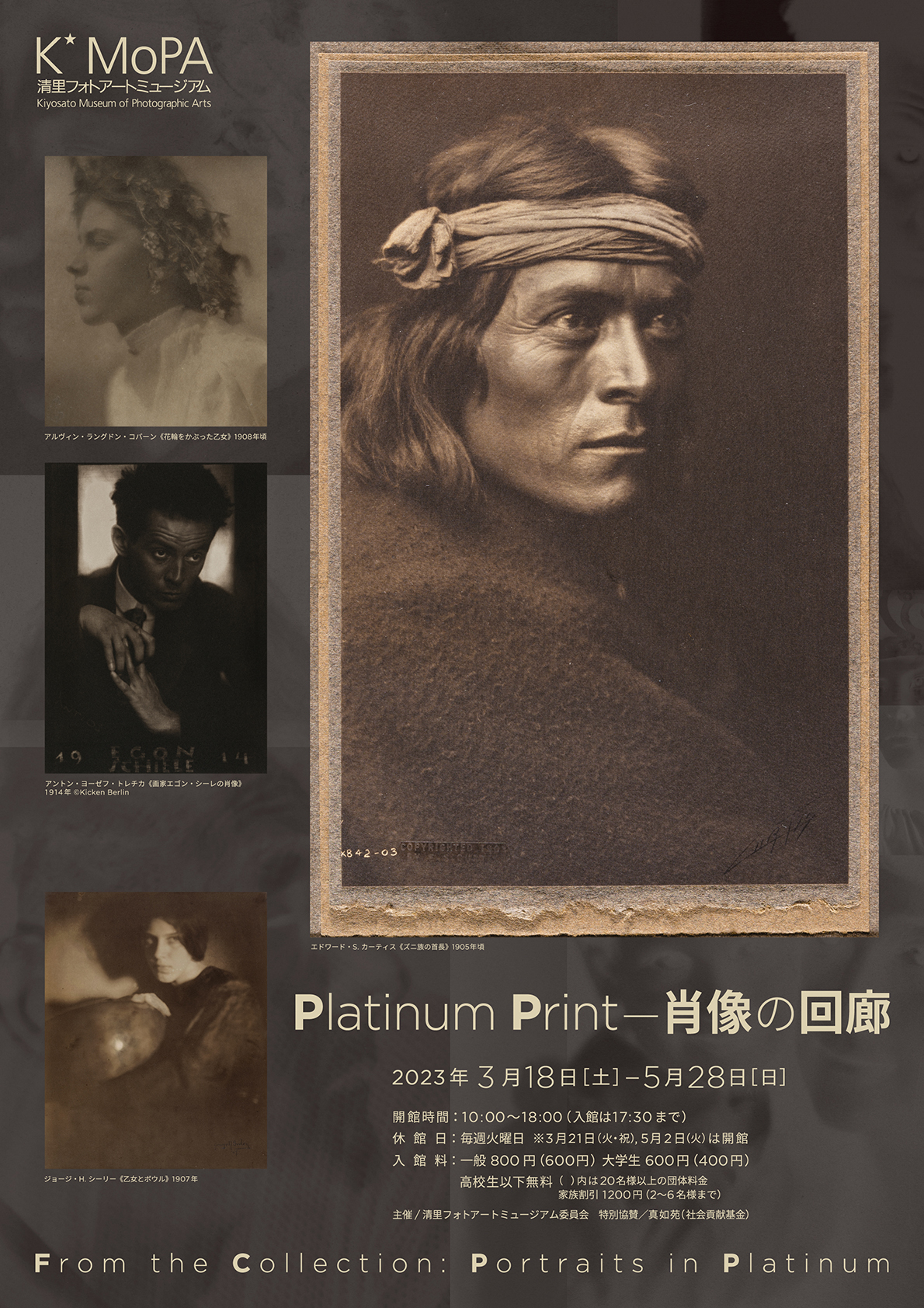

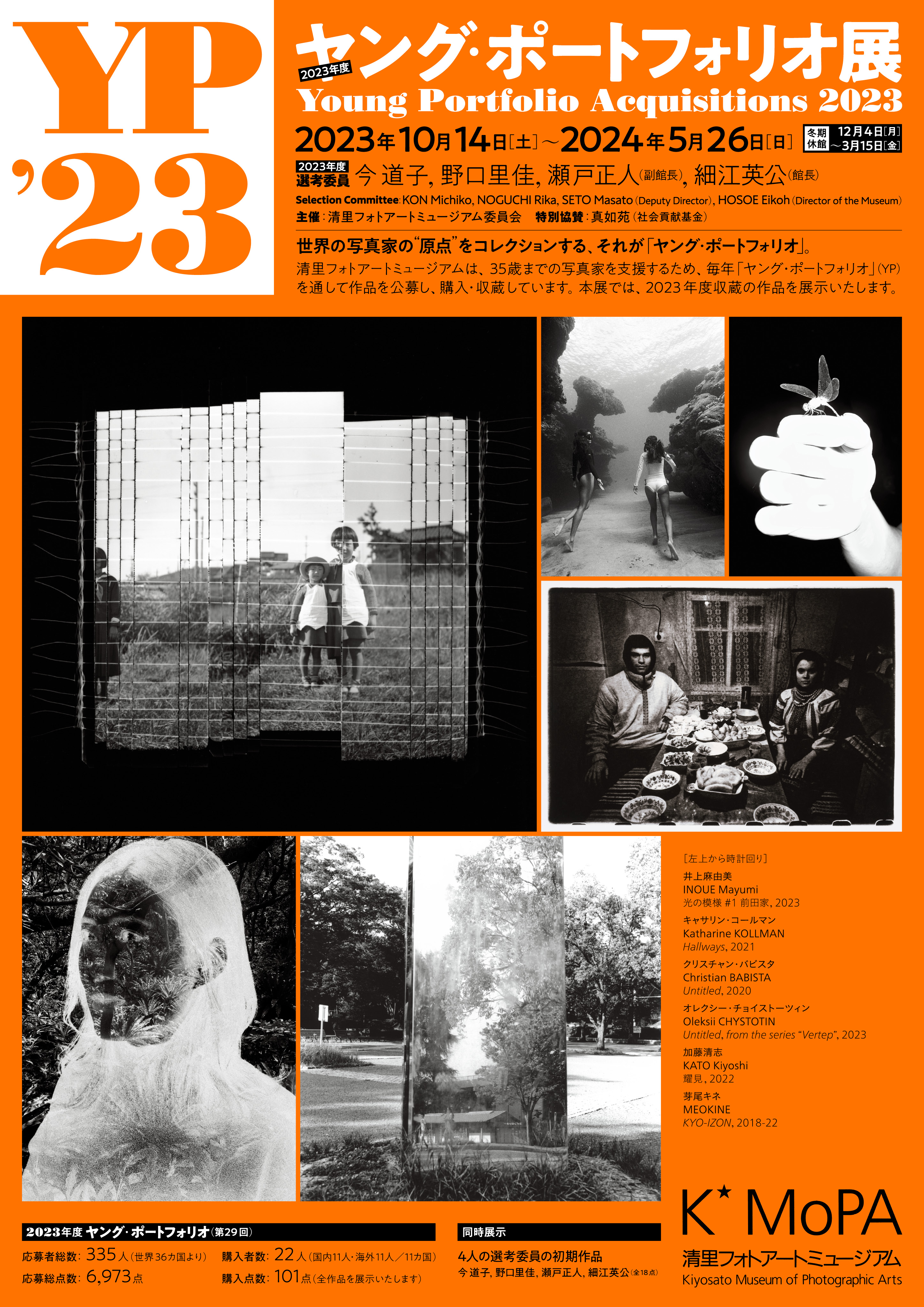

「2023年度ヤング・ポートフォリオ」を再開

2024年3月16日(土)~5月26日(日)まで開催

北欧、ウクライナ、アジアから日本まで、2023年度収蔵作品101点を一堂に展示

コロナ禍の重い空気を抜け出した作品が多数集結

清里フォトアートミュージアム(K・MoPA / ケイモパ、山梨県北杜市)は、10月14日(土)から冬季休館をはさみ、2024年5月26日(日)まで「2023年度ヤング・ポートフォリオ」展を開催いたします。

ヤング・ポートフォリオ(YP)とは、K・MoPAが開館以来毎年開催している、世界の35歳までの青年の作品を公募・購入・展示する文化活動です。本展では、世界36カ国、335人、6,973点の応募作品から厳選された、22人による101点を展示します。

K・MoPAに結集した若手写真家の情熱を、本展で感じていただければ幸いです。

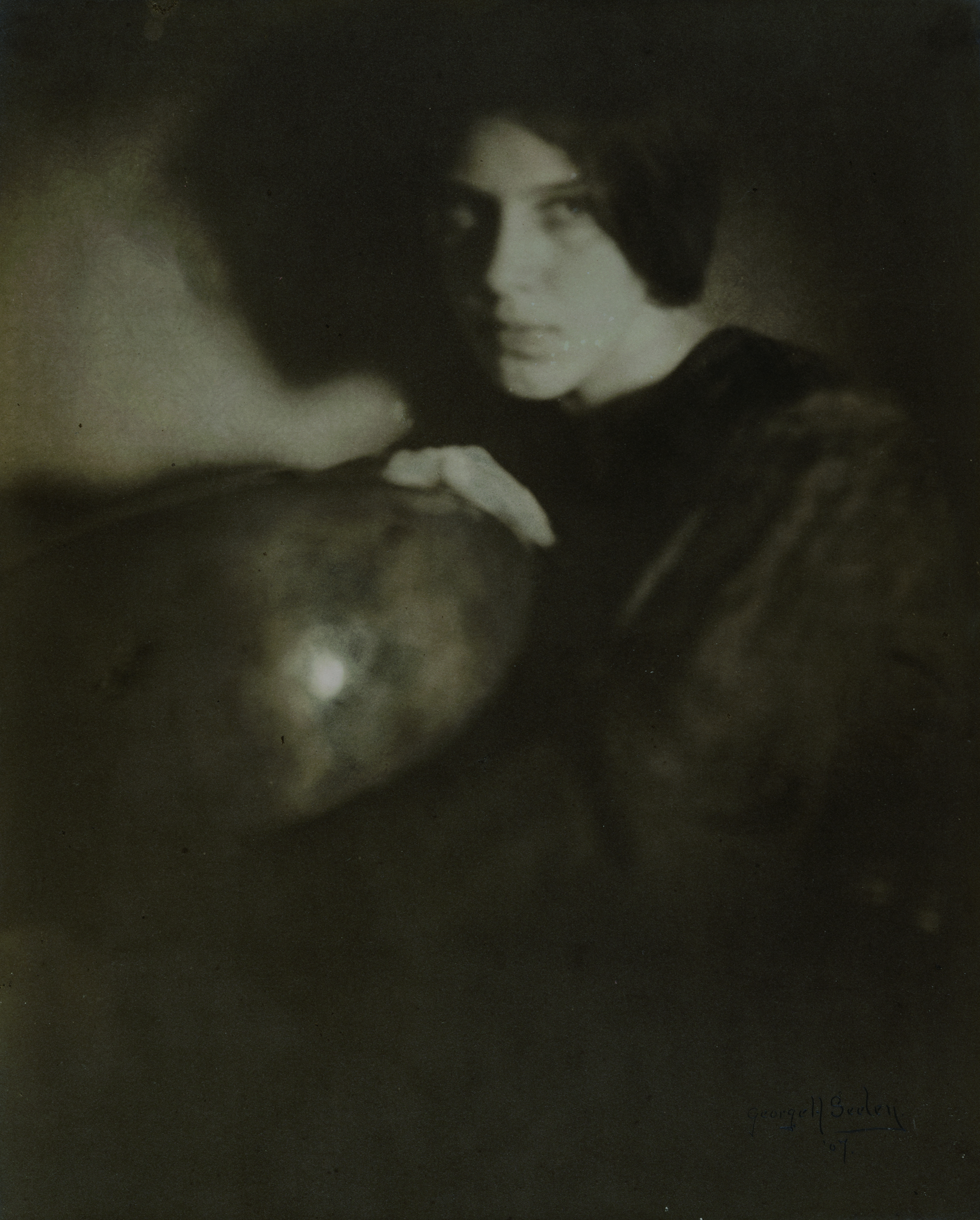

井上麻由美《光の模様#1 前田家》2023

| ●開催概要 | |

| 展覧会名: | 2023年度ヤング・ポートフォリオ |

| 会期: | 2023年10月14日(土)~2024年5月26日(日) |

| 冬季休館: | 2023年12月4日(月)~2024年3月15日(金) |

| 会場: | 清里フォトアートミュージアム |

| 主催: | 清里フォトアートミュージアム委員会 |

| 特別協賛: | 真如苑(社会貢献基金) |

| 開館時間: | 10:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日: | 毎週火曜日 |

| 入館料: | 一般800円(600円) 本展に限り35歳以下無料 |

| ( )内は20名様以上の団体料金 | |

| アクセス: | 車にて:中央自動車道須玉I.C.または長坂I.C.より車で約20分 |

| J R:中央本線小淵沢駅にて小海線乗り換え 清里駅下車、車で約10分 | |

| ●2023年度ヤング・ポートフォリオ(第29回)データ | |

| 選考委員: | 今 道子、野口里佳、瀬戸正人(副館長)、細江英公(館長、特別選考委員) |

| 作品募集期間: | 2023年1月15日~2月15日 |

| 応募者数: | 335人(世界36カ国より) 応募点数:6,973点 |

| 購入者数: | 22人(国内11人・海外11人/11カ国) |

| 日本/中国/韓国/フィリピン/ニュージーランド/イギリス/ドイツ/スペイン/ノルウェー/ウクライナ/アメリカ | |

| 購入点数: | 101点(全作品を展示いたします) |

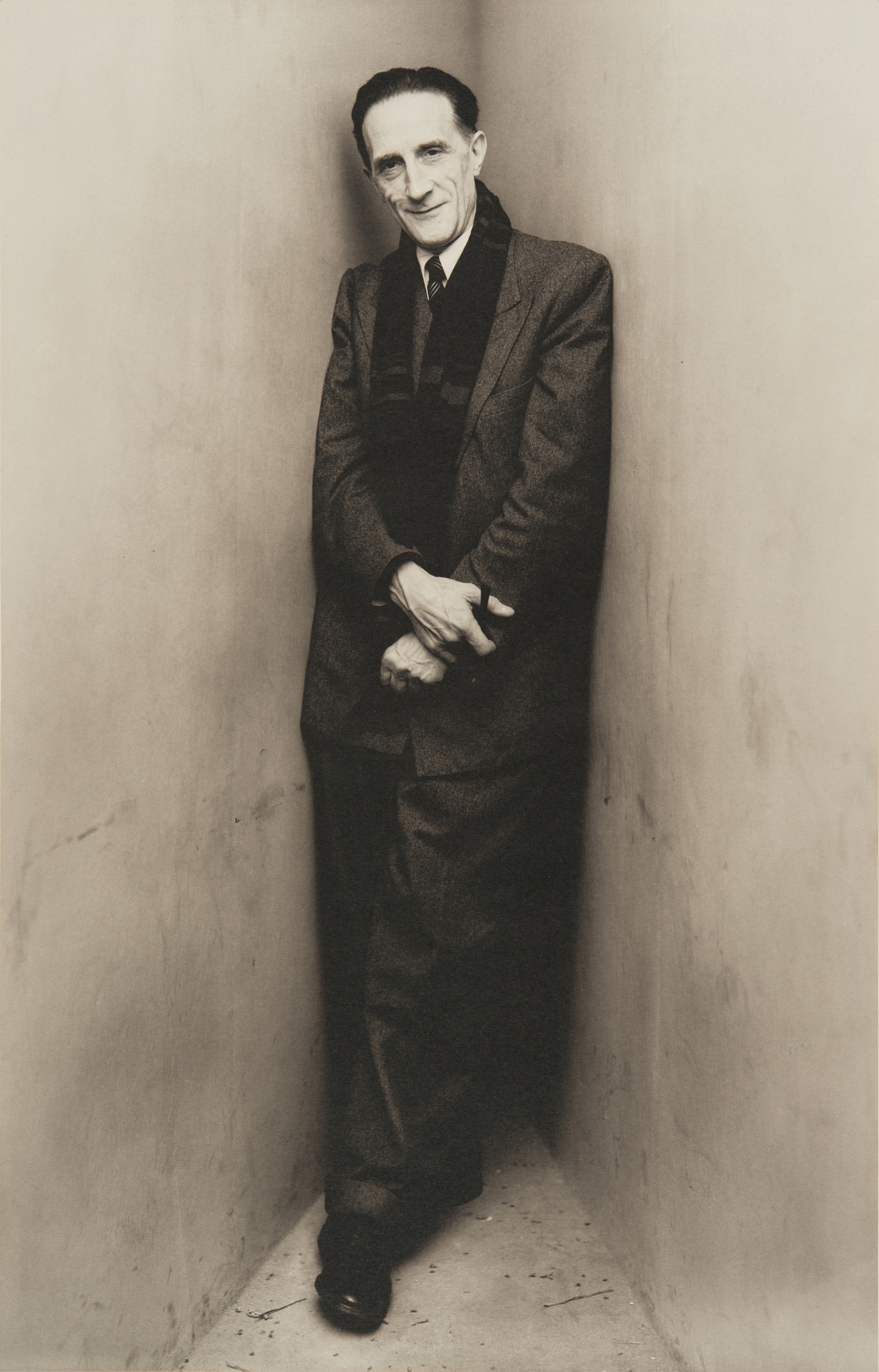

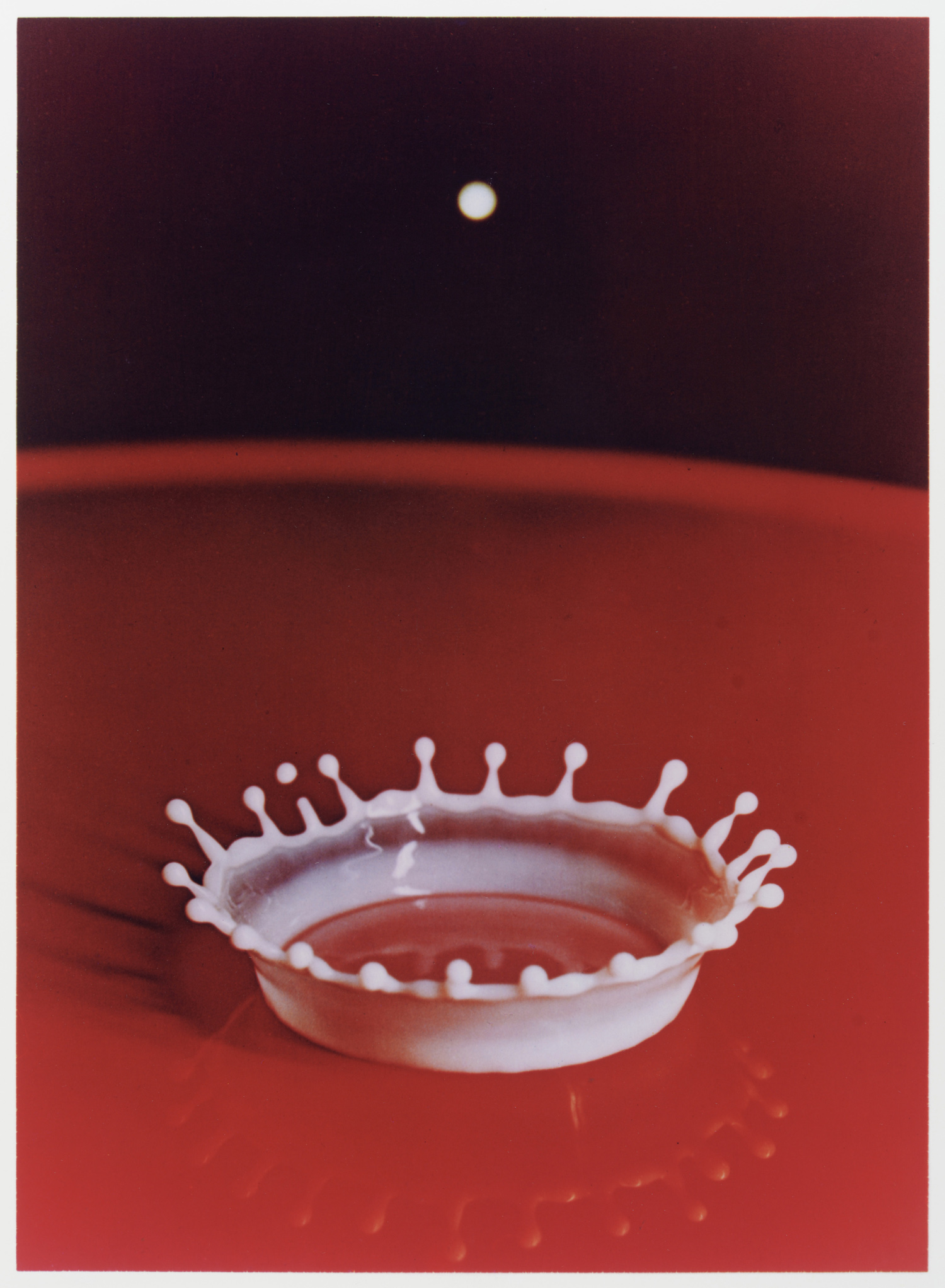

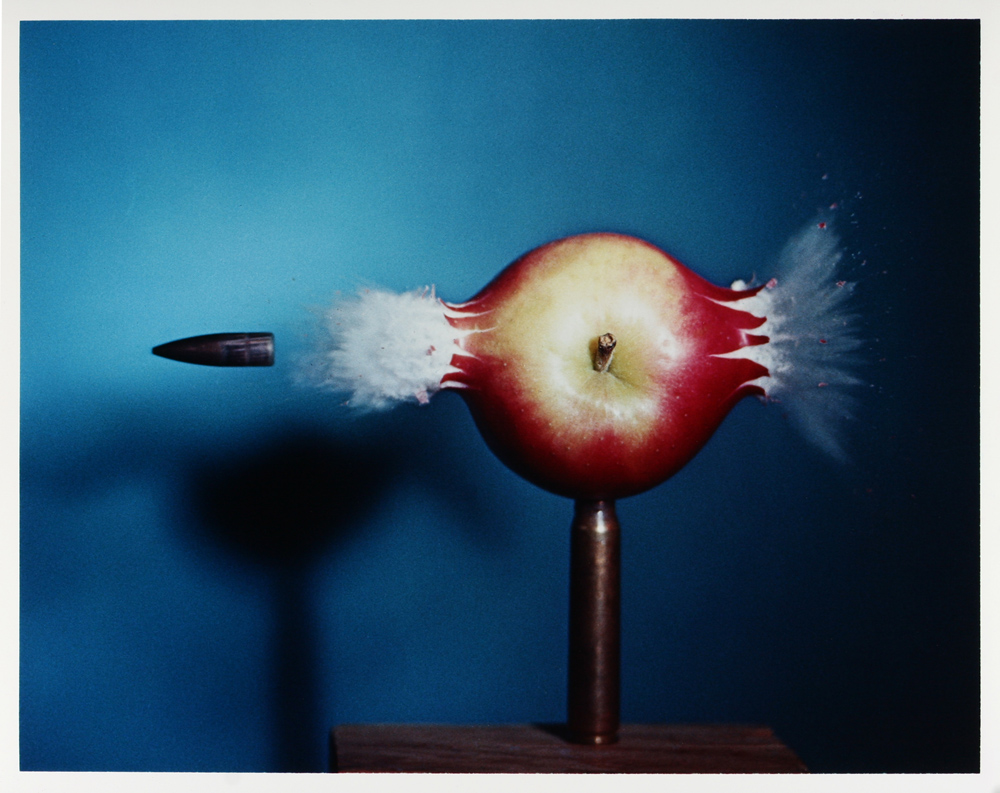

●4人の選考委員の初期作品を展示

今 道子、野口里佳、瀬戸正人(副館長)、細江英公(館長)の初期作品、すなわち “選考委員のヤング・ポートフォリオ” 作品(全18点)を同時に展示いたします。

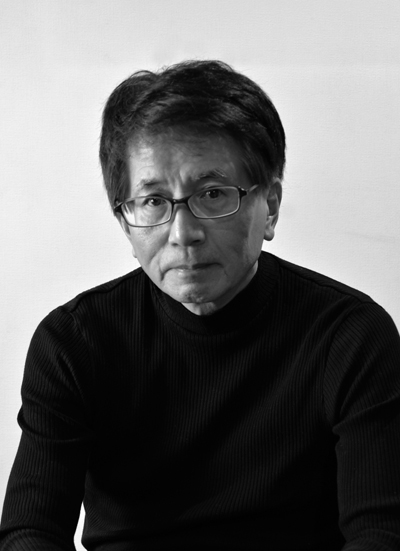

選考風景(左から)野口里佳氏、瀬戸正人、今道子氏

2023年度ヤング・ポートフォリオについて

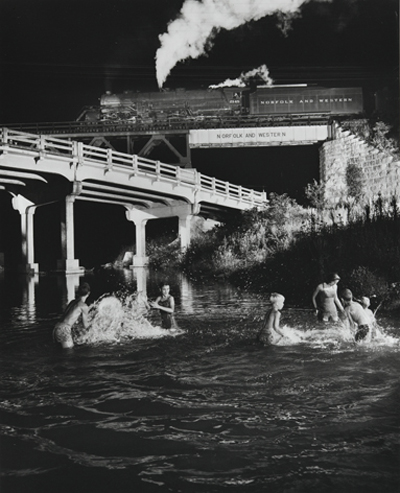

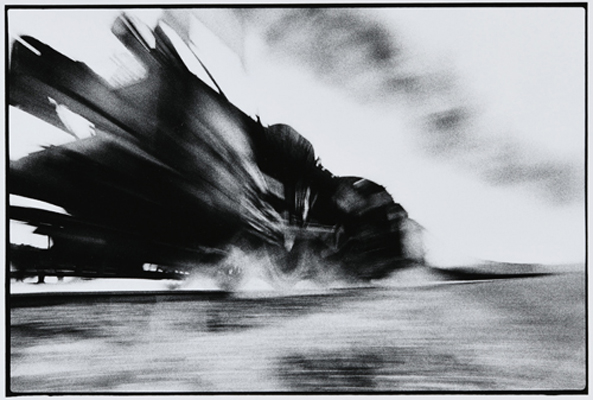

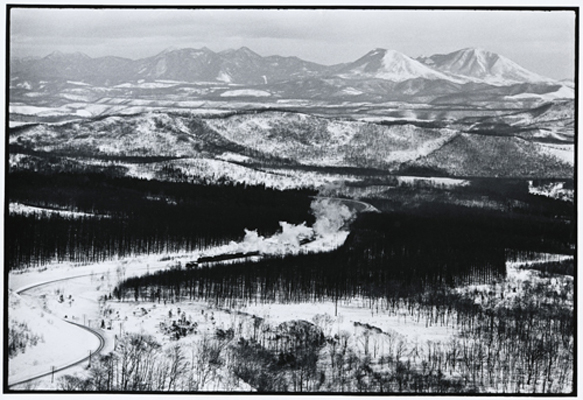

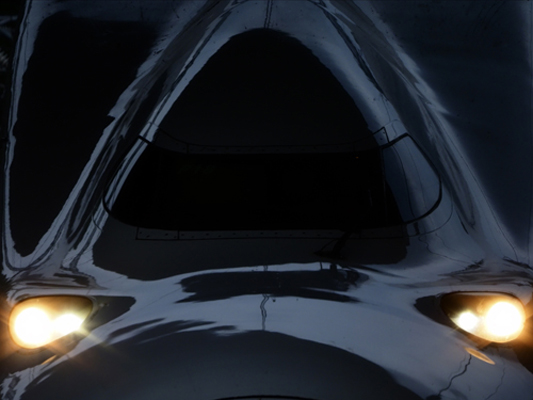

◆モノクロームの作品が目立った2023年

2023年度は特にモノクロ作品の多さが特徴的でした。この状況について野口選考委員は「作家たちは、誰でも気軽に撮れる環境の中で戦っている。携帯で撮れる写真とは違うもの、自分ならではの作品を作るなかで、モノクロを選択しているのでは」とその印象を語りました。 “生まれた時からデジタル“ の世代が、作品の世界観を際立たせるため、手間がかかる技法であっても、モノクロ表現に新鮮さとその魅力を感じているのかもしれません。

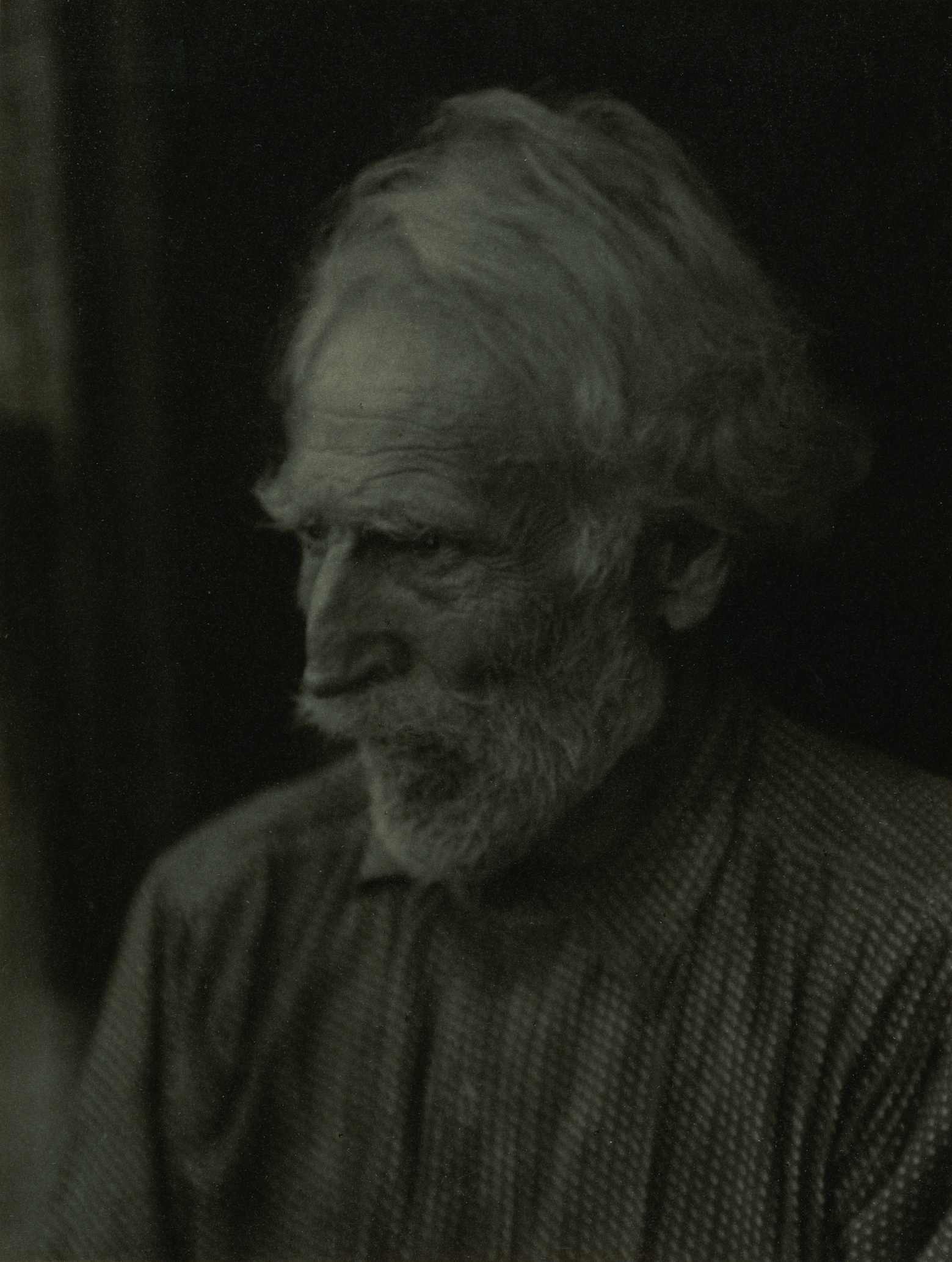

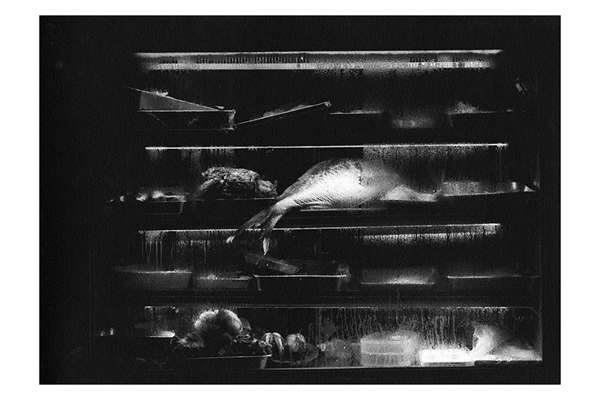

芽尾キネ《KYO-IZON》2018-22

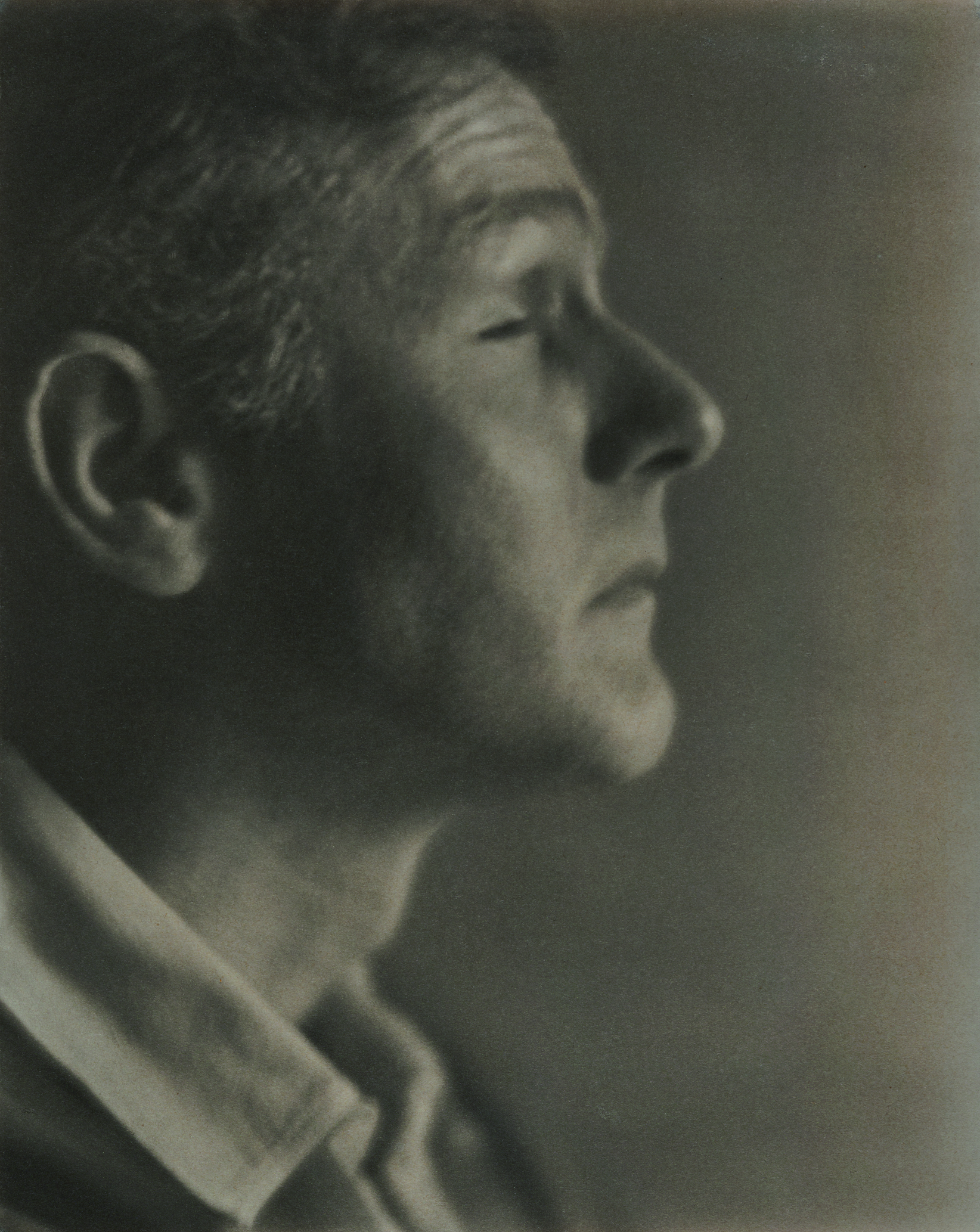

加藤清志《耀見》2022

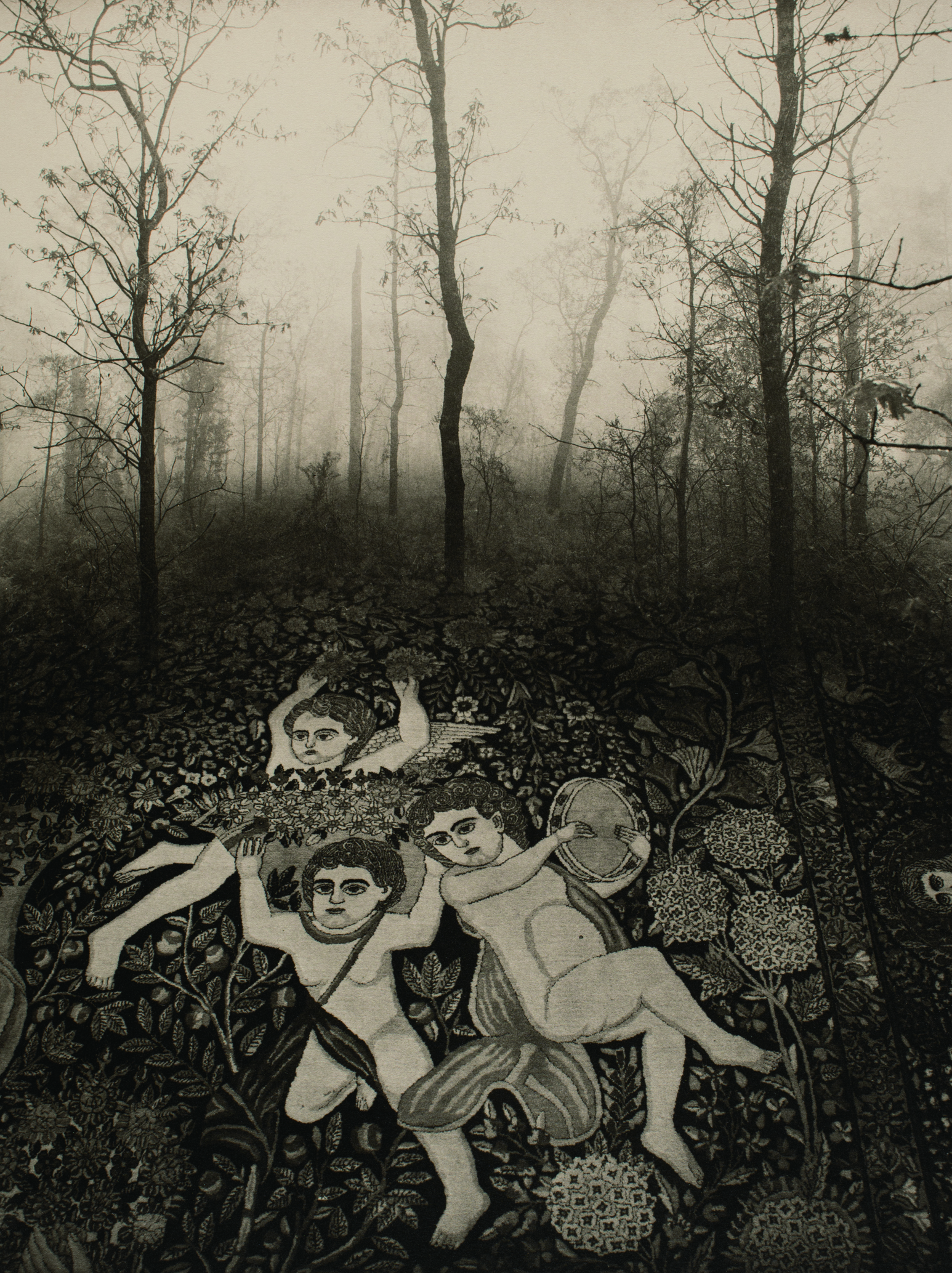

キャサリン・コールマン《廊下》2021

クリスチャン・バビスタ《無題》2020

◆ウクライナの写真

オレクシー・チョイストーツィン(ウクライナ、2000)、ロジオン・プロホレンコ(1996)

チョイストーツィンは、ウクライナ・ハルキウ出身で、2022年YPでも作品が収蔵となった作家です。ロシアの侵攻が始まり、空爆されたハルキウを2022年2月24日に離れ、応募作品は周辺国に住む友人たちの手を経て日本へ送られたのです。現在は再びハルキウに戻り制作活動を続けています。

作品タイトルの《ヴェルテップ》とは、ウクライナ特有の移動式人形劇場の名称で、その語源はキリストが誕生したベツレヘムの洞窟を意味します。作品は、ウクライナ東部前線地区で宗教的・民族的公演を続けるアーティストたちと共に旅をしながら撮影したシリーズです。

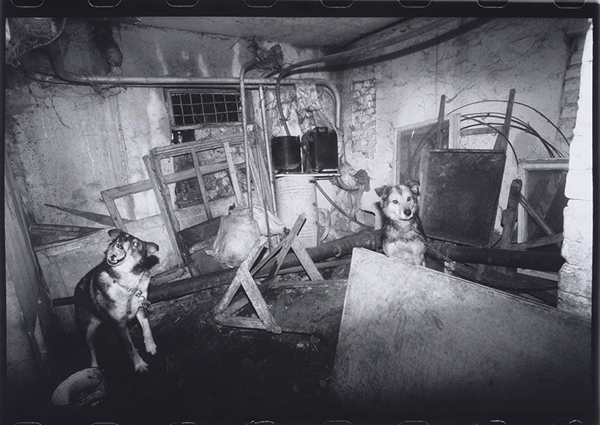

プロホレンコは、ウクライナ・ドネツク州に生まれ、美術や映像を学んだ後、主にアナログ技法を用いる写真家となりました。現在は、ドンバス地域の前線近くで戦争写真家として活動しています。長引く侵攻のなかで、写真家たちの眼差しは、これまで以上に深く人間の存在に関わる記憶、歴史、個人、社会へと向けられています。

そして、今回は、夢無子が昨年日本からウクライナを訪れ、制作した〈ウクライナの窓〉シリーズも購入となりました。かつて日常生活があった部屋の窓の内側と外側、破壊された光景と鮮やかな色が印象的な作品です。

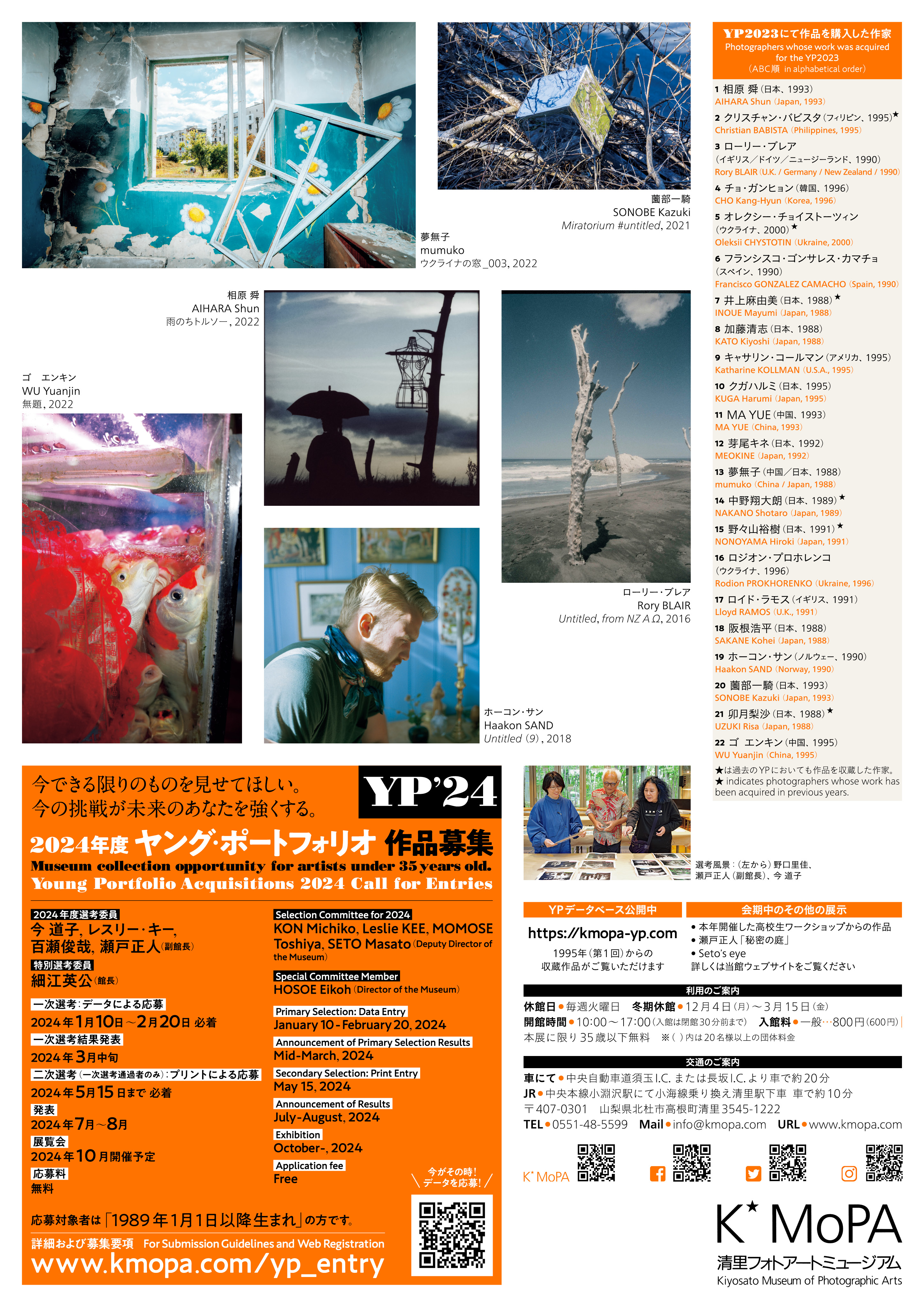

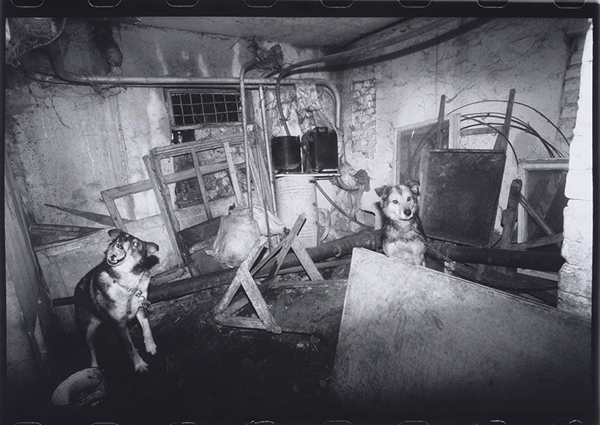

オレクシー・チョイストーツィン〈ヴェルテップ〉シリーズより《無題》2023

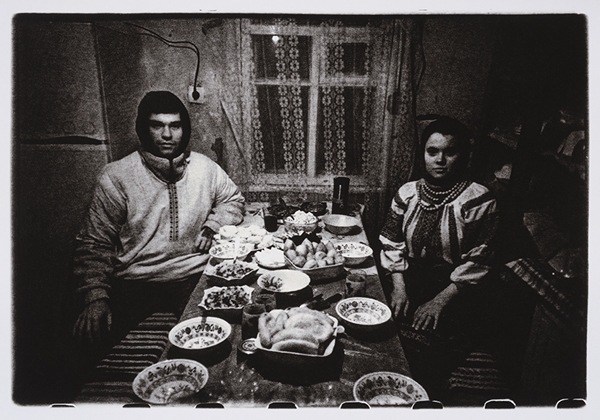

ロジオン・プロホレンコ《戦争の犬たち V:ロシア軍によるハリコフ地域の空爆がつづく間、避難した住民が置き去りにした動物の架設収容所、ウクライナ》2022

夢無子《ウクライナの窓_003》2022

YP2023作品購入作家

★=過去のヤング・ポートフォリオでも作品を収蔵した作家

1) 相原 舜(日本、1983)

2) クリスチャン・バビスタ(フィリピン、1995) ★

3) ローリー・ブレア(イギリス/ドイツ/ニュージーランド、1990)

4) チョ・ガンヒョン(韓国、1996)

5) オレクシー・チョイストーツィン(ウクライナ、2000) ★

6) フランシスコ・ゴンサレス・カマチョ(フィンランド、1990)

7) 井上麻由美(日本、1988) ★

8) 加藤清志(日本、1988)

9) キャサリン・コールマン(アメリカ、1995)

10) クガハルミ(日本、1995)

11) MA YUE(中国、1993)

12) 芽尾キネ(日本、1992)

13) 夢無子(日本、1988)

14) 中野翔大朗(日本、1989) ★

15) 野々山裕樹(日本、1991) ★

16) ロジオン・プロホレンコ(ウクライナ、1996)

17) ロイド・ラモス(イギリス、1991)

18) 阪根浩平(日本、1988)

19) ホーコン・サン(ノルウェー、1990)

20) 薗部一騎(日本、1993)

21) 卯月梨沙(日本、1988) ★

22) ゴ エンキン(中国、1995)

相原 舜(日本、1993)《雨のちトルソー》2020

クリスチャン・バビスタ(フィリピン、1995)《無題》2020

ローリー・ブレア(イギリス/ドイツ/ニュージーランド、1990)〈NZ A Ω〉シリーズより《無題》2016

チョ・ガンヒョン(韓国、1996)《レイヤー_009》2021

オレクシー・チョイストーツィン(ウクライナ、2000)〈ヴェルテップ〉シリーズより《無題》2023

フランシスコ・ゴンサレス・カマチョ(スペイン、1990)《鳥肌》2021

井上麻由美(日本、1988)《光の模様#1 前田家》2023

加藤清志(日本、1988)《耀見》2022

キャサリン・コールマン(アメリカ、1995)《廊下》2021

クガハルミ(日本、1995)《玉響_02》2021

MA YUE(中国、1993)〈Unreal flowers〉シリーズより《静物 NO.1》2021

芽尾キネ(日本、1992)《KYO-IZON》2018-22

夢無子(日本、1988)《ウクライナの窓_003》2022

中野翔大朗(日本、1989)《温泉 / The Onsen (2022/ Aomori)》2022

野々山裕樹(日本、1991)《Sleeping Land》2018

ロジオン・プロホレンコ(ウクライナ、1996)《戦争の犬たち V:ロシア軍によるハリコフ地域の空爆がつづく間、避難した住民が置き去りにした動物の架設収容所、ウクライナ》2022

ロイド・ラモス(イギリス、1991)《抱擁(1)》2020

阪根浩平(日本、1988)《生き継ぎの旅》2020

ホーコン・サン(ノルウェー、1990)《無題(1)》2018

薗部一騎(日本、1993)《Miratorium #untitled》2021

卯月梨沙(日本、1988)《幽明》2022

ゴ エンキン(中国、1995)《無題》2022

●選考風景は、当館ホームページ内「動画のページ」をご覧ください。

(ダイジェスト版 1分22秒、選考後の対談 約57分)

https://www.kmopa.com/category/video/

●展示内容の詳細は、当館ホームページ内「今後の展示」をご覧ください。

https://www.kmopa.com/category/future/

選考委員略歴

神奈川県に生まれる。創形美術学校版画科卒業後、東京写真専門学校にて写真を学ぶ。市場に並ぶ魚や野菜などの食材、靴や帽子といった日常的なモノを組み合わせたオブジェを創り、自然光で撮影してプリントする独自の手法を用いる。その精緻な構成と詩的喚起力に富んだモノクロームの世界は初の写真集『EAT』(1987)以来一貫しており、第16回木村伊兵衛写真賞受賞をはじめ、国内外で高い評価を得ている。2022年神奈川県立近代美術館鎌倉別館にて「フィリアー今道子」展が開催された。

【コメント】

「選ばれた作品を見ると、本人の力強さみたいなものが見えている作品が、私の中に残ったんだなという印象です。今回、私自身の作品を調べてみたのですが、代表作が30代前半の作品で驚きました。あの頃は今と違って、取り憑かれたように写真をやっていたなと思い出したのですが、誰でもそんな時期があると思うので、その時を大切にしてほしいと思います。」

埼玉県に生まれる。日本大学藝術学部写真学科大学院在学中に応募した「1995年度(第一回)ヤング・ポートフォリオ」にて〈座標感覚〉(1992)が購入となる。以後、欧米、アジアでも制作・発表を重ね、現代美術の国際展にも多数参加している。東京国立近代美術館、グッゲンハイム美術館など内外のパブリック・コレクション多数。那覇市在住。2022年東京都写真美術館にて「野口里佳 不思議な力」展が開催された。

【コメント】

「審査では完成度の高い作品だけではなく、すごくエネルギーを感じるものも選んだつもりです。同時に、その方が作品をつくり続けていった時に『ああ、あそこにスタート地点があったんだ』と思える、いつ振り返ってもそこに原点を感じる作品を選びたいとも思いました。」

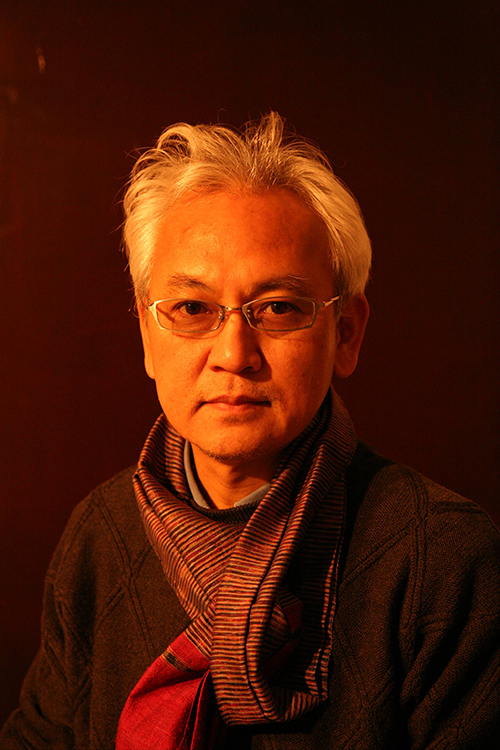

タイ国ウドーンタニ市に生まれ、後に父の故郷、福島県に移り住む。東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)在学中に森山大道氏に大きな影響を受ける。深瀬昌久氏の助手を務めたのち独立。1987年、自らの発表の場としてギャラリー「PLACE M」を開設し、現在も運営中。第21回木村伊兵衛写真賞受賞。2021年4月清里フォトアートミュージアム副館長に就任。

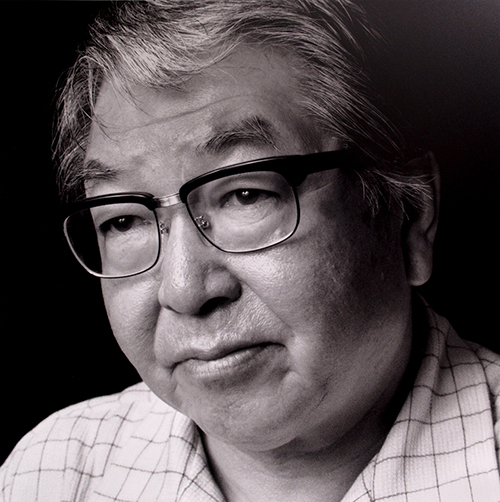

「薔薇刑」(1963)や「鎌鼬」(1968)など、特異な被写体との関係性から紡ぎ出された物語性の高い作品により戦後写真の転換期における中心的な存在となる。2003年、英国王立写真協会より創立150周年記念特別勲章を受章したほか、2010年、文化功労者。2017年、写真家として初めて生前に旭日重光章を受章した。1995年より当館初代館長。

関連印刷物&YPデータベース

❶YP2023小冊子(A5サイズ、32ページ)

各作家の作品数点、選考委員による対談や作品へのコメントを掲載。来館者には無料で配布いたします。

❷YPデータベースには、過去28年余にわたる世界の若手写真家による収蔵作品画像のほか、作家略歴、アーティスト・ステートメントを掲載しています。作家名、収蔵年、国籍などで検索することができます。 様々な調査・研究の対象としてもご利用いただければ幸いです。

https://kmopa-yp.com/Opac/search.htm?s=xlHniRviA-yMGxumjv7tkpfmhzo

お問い合わせ

本展の詳細につきましては学芸員・山地裕子 yamaji@kmopa.com 、

掲載用画像データにつきましては info@kmopa.com までお問い合わせください。

Tel: 0551-48-5599

ホームページ https://www.kmopa.com

X(旧ツイッター) https://www.twitter.com/kmopa

フェイスブック https://www.facebook.com/kmopa

インスタグラム https://www.instagram.com/kmopa2023/

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-1222 清里フォトアートミュージアム

Tel: 0551-48-5599 (代表) Fax: 0551-48-5445 Email: info@kmopa.com

作品募集

<一次選考・データによる応募> 2024年1月10日〜2月20日(必着)

<二次選考(一次選考通過者のみ)・プリントによる応募> 2024年5月15日まで(必着)

選考委員

今 道子、レスリー・キー、百瀬俊哉、瀬戸正人(副館長)

[特別選考委員]

細江英公(館長)

■応募対象者は「1989年1月1日以降生まれ」の方です。

■詳細および募集要項

www.kmopa.com/yp_entry